手掌图像特征定位点提取的新方法

刘富,李东,李笑月

(吉林大学 通信工程学院,吉林 长春,130022)

摘要:提出一种基于基模板和特征模板的手掌轮廓特征点提取的新方法。根据手掌图像所要提取的轮廓特征点所在区域的生理特征(凸凹形区域),采用具有针对性的特征模板,以满足手掌轮廓特征点的提取要求。对算法进行推导和讨论,并进行实验研究。实验结果表明,用该方法提取的手掌轮廓特征点能够方便有效地对手掌的特征区域进行定位,为掌纹自动识别算法的实现打下了基础。

关键词:掌纹识别;轮廓极值点;基模板;特征模板;匹配

中图分类号:TP391.41 文献标志码:A 文章编号:1672-7207(2011)S1-0693-05

New method to detect contour points of palmprint

LIU Fu, LI Dong, LI Xiao-yue

(College of Communications Engineering, Jilin University, Changchun 130022, China)

Abstract: A new method to detect the palm contour feature points was proposed based on the way of base template and feature template. In order to detect the contour feature points of palm, a kind of template targeted was used according to physiology characteristic of palm’s contour property points (convex and cave). The template could get the palm contour feature points effectively. The algorithm was deduced and discussed, and it was also verified by the experiment. The results of experiment show that the palm’s contour property points detected by this method can orientate palm, which is the base of palmprint automatic recognition.

Key words: palmprint recognition; contour extreme points; base template; feature template; match

人体生物特征识别技术(Biometrics)是指通过计算机,利用人体本身具有的生物特征进行身份认定的技术,简称为生物识别技术。与传统的身份认证手段相比,生物识别技术具备独特的优势,这些优势主要包括:减少、消除身份假冒,进行真实身份的确认;降低管理成本,取代身份人工认证过程;方便使用者,减少或消除了使用卡,钥匙或者密码等麻烦。作为一种人体生物特征识别技术,掌纹识别技术[1-2]相对于其他生物特征识别技术有着其独特的优势:掌纹特征具有唯一性和终生基本不变性且易于被用户接受;掌纹含有丰富而稳定的识别信息,这些特征稳定且明显,提取特征时不易受到噪声的干扰;识别过程对图像分辨率要求不高,且掌纹不容易因受伤或者磨损而影响到所采集的图像质量,信息被窃取的可能性比指纹小得多,因此,掌纹识别是身份识别领域中一种重要方法。掌纹识别系统[3-4]通常需要进行以下3步骤处理:手掌图像定位、特征信息提取、特征信息辨识[5-6]。其中,手掌图像的定位是特征信息提取以及特征信息辨识的前提,手掌图像定位的快速性和准确性直接影响掌纹识别系统的速度以及精度,而轮廓特征定位点的提取又是掌纹定位的关键所在。

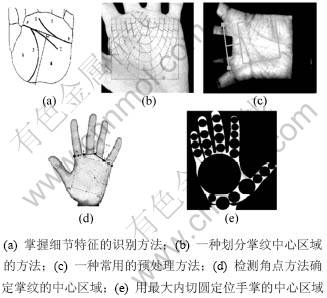

手掌的中心部位是掌纹特征最丰富且最稳定的区域,据此建立坐标系,可以在特征提取之前对所得掌纹图像分割出一个固定尺寸的掌纹子图。具有代表性的预处理方法主要有以下几种:(1) 戴青云等[7]提出了基于掌纹几何特征和结构特征的身份验证方法和基于掌纹细节特征(点)的身份识别方法,在该方法中初次提出了用第1,2屈肌纹和掌纹边缘交点的连线作为x轴,垂线为y轴的直角坐标系来定位掌纹图像,如图1(a)所示;(2) 在此基础上,Poon等[8]提出了一种划分掌纹中心区域的新方法,该方法如图1(b)所示。他们首先将掌纹的中心区域划分为多个椭圆形半环,然后将每个椭圆形半环再分为多个小块,再对每个小块分别提取特征,这样划分在很大程度上减少了图像旋转所产生的影响;(3) Zhang等[9]对上述采集设备提出的预处理方法在很大程度上克服了手掌的平移及旋转带来的影响,该方法已经成为一种广泛使用的预处理方法,如图1(c)所示,Hennings 等在此基础上又加入了形态学操作,用以改善预处理方法的鲁棒性;(4) Connie等[10]使用检测角点的方法,得到了3个相应的角点v1,v2和v3,以此确定掌纹图像的中心区域,如图1(d)所示;(5) Liambas 等在文献中提出了针对任意方向上放置的掌纹图像的预处理方法。该方法通过在手掌区域中放置互不重叠的最大内切圆来定位手掌的中心区域,还可以同时获得手掌的方向,该方法对噪声以及断指、并指等情况具有更好的鲁棒性。一幅典型的应用该方法处理的手掌图像的处理结果如图1(e)所示。

以上算法是目前比较常见的手掌特征区域的提取算法,本文作者采用一种全新的特征点检测提取算法,成功实现了复杂背景下手掌轮廓特征点的提取。

图1 几种不同的预处理方法

Fig.1 Several different pretreatment methods

1 基模板手掌轮廓极值点检测

手掌的轮廓图像包含了整个手掌的全部边缘信息,既含有手掌的部分外轮廓,也包含了手指部分的外轮廓。掌纹的有效信息区域只是手掌区域的纹线部分,并不包含手掌图像中的手指部分,因此,提取各手指轮廓的特征分离点,将手掌图像的手掌部分和手掌图像的手指部分分离开来就成为了特征区域提取前首先要解决的问题。

手指轮廓的分离点两侧的像素点的纵坐标值均呈上升趋势,即手指轮廓的分离点在手掌轮廓图像上为像素纵坐标相对极小值点,故可基于上述手指轮廓分离点的极小值特征来提取特征分离点。

对手掌轮廓图像进行预处理,其核心的问题是要找到食指与中指、中指与无名指以及无名指与小指之间的分离点。拇指与食指之间存在掌纹纹线信息,因此,拇指与食指之间的分隔暂不予以考虑。为达到有效检测出上述3个特征分离点的目的,本文作者采用一种基于模板匹配的方法,即像素匹配的方式遍历手掌的轮廓图像,从而得到期望的特征分离点。

对于一幅手掌轮廓图像L(i,j)来说,其水平方向向右横坐标值依次增加,竖直方向向下纵坐标值依次增加,该图像的一个3×3像素区域的具体描述如图2所示。

图2 图像像素区域

Fig.2 Image pixel region

考虑一个大小同样为3×3的模板T(i,j),若以手掌轮廓图像中任意一点为该模板的中心像素点,则有T(i,j)=L(i,j),其中, ,

, 。在确定了模板与手掌轮廓图像的对应关系之后,下一步需要确定的则是该模板与手掌轮廓图像相应的匹配关系,具体的匹配关系可描述为:

。在确定了模板与手掌轮廓图像的对应关系之后,下一步需要确定的则是该模板与手掌轮廓图像相应的匹配关系,具体的匹配关系可描述为:

(1) 若L(i,j)≠0,则放弃载入该像素点,即只匹配黑色像素点,白色像素点不包含手掌的轮廓,不进行像素的模板匹陪。

(2) 若像素点L(i,j)=0,将该像素点载入模板,此时如果满足关系T(i,j)=L(i,j),并且有 ,则该像素点为无效点,即该点为非相对极小值点;反之,记录该点 ,进入步骤3。

,则该像素点为无效点,即该点为非相对极小值点;反之,记录该点 ,进入步骤3。

(3) 当像素点满足条件(2)时,对该像素点进行进一步匹配,若此时像素点之间的关系满足: 且

且 ,则该点为孤立像素点,放弃该点。

,则该点为孤立像素点,放弃该点。

(4) 如果某一个像素点满足 或

或 则放弃该像素点,即特征极值点不包含手掌轮廓中不连续的像素点。

则放弃该像素点,即特征极值点不包含手掌轮廓中不连续的像素点。

(5) 按照从左到右、从上到下的顺序遍历整个图像,重复上述3个步骤,依次记录可能的特征极值点。

使用基模板匹配的方法对手掌轮廓图像进行遍历后,可以有效地提取出轮廓图像的可能极值点,如图3所示。

图3 基模板匹配后手掌轮廓图像的可能极值点定位

Fig.3 Location of possible extreme points of palm contour pictures using base template match method

2 特征模板手掌轮廓分离点检测

使用基模板遍历手掌轮廓图像之后,已经将该图像中全部的相对极小值点提取出来,但是这些相对极小值点并不都是目标分离点。在手掌轮廓的背景分割阶段,当图像的背景噪声较强时,手掌图像在轮廓提取后手掌轮廓部分有时会出现一些变形,产生了一些非目标极值点;另外,手掌的灰度图像在背景分割后也会产生一些孤立的极值点。因此,为了有效提取手指轮廓之间的分离点,需要进一步对这些相对极小值点进行识别。

手掌轮廓图像可能极值点的相对极小值属性可以描述为:该像素点在竖直方向上不存在像素值为0的邻接点,即与该点相邻的竖直方向上的像素点不为黑色像素点;若该点水平方向上存在临近点灰度值为0的黑色像素,则其水平方向上临近黑色像素点的纵坐标值均不小于该点的,即水平相邻的黑色像素点与该点平行或在该点之上。

采用特征模板的方法可以有效地利用可能极值点的极小值属性,解决特征分离点的提取问题。首先,考虑特征模板与图像坐标之间的关系,一幅大小为m×n的图像A可表示为如下的矩阵形式:

(1)

(1)

其中:ai,j代表像素值;i和j分别代表横、纵坐标。

假设存在一个大小为R×S的像素模板T,其中,S=2s+1, 即该像素模板的列数为奇数;

即该像素模板的列数为奇数; 即模板的行数取任意正整数,模板T可表示为如下的矩阵形式:

即模板的行数取任意正整数,模板T可表示为如下的矩阵形式:

(2)

(2)

其中:ti,j代表像素值。

手掌轮廓图像的匹配过程其实就是模板T匹配手掌图像A的过程。由于待匹配的像素点都具备相对极小值属性,故采用像素点相对应的方法,将手掌图像中可能极值点ai,j对应模板中tR,s+1点,即R=i,s+1=j;此时,模板T可描述为:

(3)

(3)

模板T与图像A之间的数学关系可描述为:若模板T的基点对应图像A中的像素点am,n,m,n为A中任意一点,则有对应关系t(i,j)=a(m-R+i,n-s+j-1)。其中:t(i,j)为模板T中的任意一点,满足条件1≤i≤2s+1,1≤j≤R。

应用上述对应关系,将全部可能极值点作为基点对应到模板T中,然后设定检测条件,对模板T进行相应的特征点识别,找出最终的特征分离点。特征模板的匹配关系描述如下:

设特征匹配模板T(i,j)的尺寸为M×N个像素,i,j为特征模版上任意一点,满足1≤i≤M,1≤j≤N。其中:特征匹配模板的列数目为N,满足条件N=2s+1, ,特征匹配模板的行数目为M,需要满足以下条件:

,特征匹配模板的行数目为M,需要满足以下条件:

(1) 检测手掌轮廓图像在模板边缘的位置。设有位置变量Pl,Pr,若有 ,则pl=M。同理,若

,则pl=M。同理,若 ,则pr=M,此时,手掌轮廓图像从模板T的上方穿过;若

,则pr=M,此时,手掌轮廓图像从模板T的上方穿过;若 ,在1≤i≤M的范围内检测T(i,1)的值,若T(i,1)=0,则pl=i;同理,若

,在1≤i≤M的范围内检测T(i,1)的值,若T(i,1)=0,则pl=i;同理,若 ,在1≤i≤M的范围内检测T(i,2s+1)的值;若T(i,2s+1)=0,则pr=i;如果此时像素值满足条件

,在1≤i≤M的范围内检测T(i,2s+1)的值;若T(i,2s+1)=0,则pr=i;如果此时像素值满足条件 ,而且

,而且 ,则该区域为小范围的封闭区域,该可能极值点为非特征分离点。

,则该区域为小范围的封闭区域,该可能极值点为非特征分离点。

(2) 极小值属性检测。从模板的基点开始,按纵坐标由大到小的顺序逐行检测模板内的像素值,同时记录T(i,j)=0时坐标i,j在模板上的位置,并将其保存。若 ,则可判定该部分像素的左半部分存在断点;同理,若

,则可判定该部分像素的左半部分存在断点;同理,若 ,该部分像素的右半部分存在断点。以上两种情况下都可判定该可能极值点为非特征分离点,可能极值点的两侧区域都需要同时满足极小值的检测条件,可以将上述两式合并为条件2,即若模板像素点满足

,该部分像素的右半部分存在断点。以上两种情况下都可判定该可能极值点为非特征分离点,可能极值点的两侧区域都需要同时满足极小值的检测条件,可以将上述两式合并为条件2,即若模板像素点满足 ,则该点满足极小值的特征条件,该点通过极限值属性检验。

,则该点满足极小值的特征条件,该点通过极限值属性检验。

(3) 像素点连通性分析。通过条件2的可能极值点采用此步骤来检测轮廓部分的连通性,将在条件2时记录的像素点按照纵坐标由大到小的顺序排序,设T(i,j)为满足条件2时所记录的特征像素点,如果满足条件 ,则可判定该手掌轮廓是连通的,否则判定该点为非特征分离点。

,则可判定该手掌轮廓是连通的,否则判定该点为非特征分离点。

(4) 对同时满足上述3个步骤的全部特征点进行分析。设T(i1,j1)和T(i2,j2)为任意两个可能极值点,若特征点相邻,即满足条件i1=i2且|j1-j2|≤2,则该手掌轮廓图像的特征分离点T(i,j)的位置满足条件:i=i1=i2且 。

。

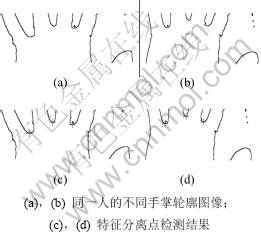

在对手掌轮廓图像进行特征分离点匹配过程中,将模板T的大小设置为11×5,综合上述4个主要的匹配步骤,对手掌轮廓图像作基于特征模板的分离点检测,相应的检测结果如图4所示。

图4 手掌轮廓分离点提取实验结果

Fig.4 Result of Harris corner detection

3 结果及分析

实验图片在自然光照条件下进行,对采集到的原始图像进行背景分割处理,实现掌纹区域与背景的分离;然后用灰度形态学梯度提取掌纹轮廓,将其细化,处理之后得到的手掌轮廓图像如图4(a)和(b)所示,图像尺寸为640×480像素。对手掌轮廓图像进行模板极值点检测后所得结果如图4(c)和(d)所示。从图4可以看出,虽然一些孤立的像素区域对整个手掌轮廓的背景有一定程度的干扰,但是手掌轮廓图像手指之间的分离点依然能够予以精确地提取。该方法适合在手掌轮廓图像存在一定噪声的情况下轮廓图像的手指极值分离点的检测。

4 结论

对手掌图像中的轮廓特征点的定位提取进行了新的探索,特别是对某些高背景噪声的手掌轮廓图像,同样能够实现特征点的有效提取。所提出的特征点提取算法避免了传统角点检测算法中需要人为确定阈值等繁琐步骤,同时使用基模板和特征模板对手掌的轮廓图像进行由粗到细的匹配,提高算法的精确性和鲁棒性。为掌纹识别中掌纹区域定位问题的解决提供了一个十分高效的方法。

参考文献:

[1] LI Ji-yi, SHI Guang-shun, ZHENG Yan, et al. The research on offline palmprint identification.[C]//Proceedings of World Congress on Computer Science and Information Engineering. Los Angeles, 2009: 587-590.

[2] Indra D D, Sampantham B, Thiru G. An efficient security system based on gabor feature detector[C]//Proceedings of International Conference on Control, Automation, Communication and Energy conservation. Erode, 2009: 1-6.

[3] YUE Feng, ZUO Wang-meng, WANG Kuan-quan, et al. A performance evaluation of filter design and coding schemes for palmprint recognition[C]//Proceedings of the 19th International Conference on Pattern Recognition. Orlando, Florida, 2008: 1-4.

[4] LU Ji-wen, ZHAO Yong-wei, XUE Yan-xue, et al. Palmprint recognition via locality preserving projections and extreme learning machine neural network[C]//Proceedings of International Conference on the 9th Signal Processing. Beijing, 2008: 2096-2099.

[5] CHEN Jian-sheng, MOON Yiu-sang. Using SIFT feature in palmprint authentication[C]//Proceedings of the 19th International Conference on Pattern Recognition. Orlando, Florida, 2008: 1-4.

[6] Bole J R, Pankanti S. Biometrics: Personal identification in networked society[M]. Kluwer: Academic Publishers, 1999.

[7] 戴青云, 余英林, 张大鹏. 掌纹身份识别系统里的定位分割技术[J]. 广东工业大学学报, 2002, 19(1): 1-5.

DAI Qing-yun, YU Ying-lin, ZHANG Da-peng. The orientation and segmentation technologies in palmprint based identification systems[J]. Journal of Guangdong University Technology, 2002, 19(1): 1-5.

[8] Poon C, Wong D C M, Shen H C. A new method in locating and segmenting palmprint in the region-of-Interest[C]//Proceedings of the 17th International Conference on Pattern Recognition. Southampton, 2004, 4: 533-536.

[9] Zhang D, Kong W K, You J, et al. Online palmprint identification pattern analysis and machine intelligence[J]. IEEE Transactions, 2003, 25(9): 1041-1050.

[10] Connie T, Teoh A, Jin B, et al. An automated palmprint recognition system[J]. Image and Vision Computing, 2005, 23: 501-515.

(编辑 陈卫萍)

收稿日期:2011-04-15;修回日期:2011-06-15

基金项目:吉林省科技发展计划项目(SC0701028)

通信作者:刘富(1968-),男,吉林农安人,教授,从事计算机视觉及生物识别技术研究;电话:0431-85095308;E-mail:liufu@jlu.edu.cn