稀有金属 2003,(01),202-204 DOI:10.13373/j.cnki.cjrm.2003.01.054

稀土掺杂钼粉的粒度控制

西安华钼新材料股份有限公司 陕西西安710100

摘 要:

通过对稀土掺杂钼粉的费氏平均粒度、松比、粒度分布等的测试分析 , 研究了稀土掺杂剂对钼粉粒度的影响。结果表明 :稀土元素的加入抑制了钼粉颗粒的长大 ;改变还原温度对颗粒长大的效果不理想 ;而采用K含量高的钼酸铵生产的稀土掺杂钼粉 , 颗粒较大且其粒度分布较好 , 其在掺杂棒的实际生产中取得良好效果。给出了提高稀土掺杂钼粉粒度的有效方法。

关键词:

费氏粒度;粒度分布;稀土掺杂钼粉;

中图分类号: TF125

收稿日期:2002-09-30

F.S.S.S Size Control of Mo Powder with Rare-Earth Element

Abstract:

The effects of adding rare earth element on particle size of Mo powder were investigated by determining F.S.S.S size, particle size distribution and bulk density. The results indicated that the particle size of Mo powder doped with rare earth element is diminished. The modification of reducing temperature does not reach ideal effect. The doped Mo powder was produced by adopting ammonium molybdate with the high content of potassium .The particle size of Mo powder produced in such a manner is greater and the distribution is uniform. The Mo powder gains good effect in actual production of the doped Molybdenum rods.

Keyword:

F.S.S.S size; partical size distribution; Mo powder with rare earth element;

Received: 2002-09-30

稀土氧化物添加钼材不仅提高了钼的再结晶温度和高温抗蠕变性能, 而且也明显改善了钼的室温脆性和高温抗下垂能力。 由于稀土氧化物添加钼材优异的综合性能及可加工性, 所以在国内外众多研究的基础上, 国内已有厂家投入了规模生产: 如金堆城钼业公司长安钼加工厂在2001年初试生产成功的情况下, 至今已形成了年产200 t掺杂钼粉和钼棒的生产能力。 但一定比例的稀土掺杂剂均匀掺入钼的氧化物中, 在高温还原时, 明显抑制了钼粉颗粒长大, 导致钼粉严重细化, 给掺杂钼棒的生产带来诸多不便: 装模困难, 职工操作难度加大; 单根钼棒重量较轻; 成品率低等, 严重影响了掺杂钼棒的生产。 本文结合生产实践和反复试验, 通过对工艺温度及原料钾含量的调整, 提高掺杂钼粉的粒度。

1 试验过程及方法

采用金堆城钼业公司长安钼加工厂生产的二钼酸铵, 其综合指标如表1所示。

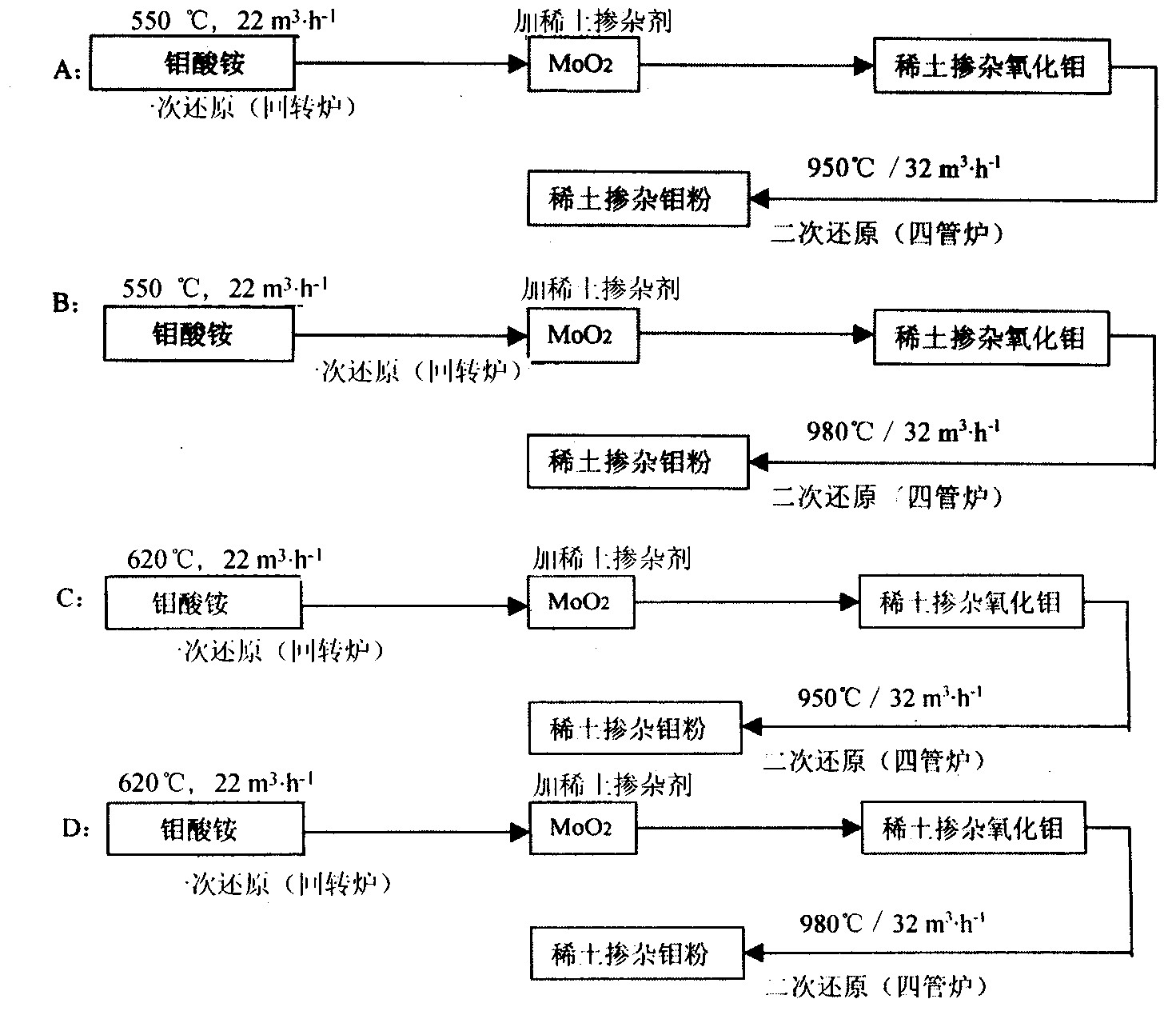

工艺路线、 主要参数如图1所示。

表1 二钼酸铵综合指标

Table 1 Comprehensive data

编号

|

Mo/%

|

K/%

|

Na/%

|

Fe/%

|

Ca/%

|

F.S.S.S/

μm |

松装比重/

(g·cm-3) |

| S |

56.37 |

0.0036 |

0.0002 |

0.0003 |

0.0004 |

21.5 |

1.1 |

| Y |

56.16 |

0.0147 |

0.0002 |

0.0003 |

0.0004 |

22.4 |

1.1 |

S, Y钼酸铵分别在4种工艺编号下进行还原 (其它工艺参数均相同) , 所出掺杂钼粉编号如下: S-A, S-B, S-C, S-D, Y-A, Y-B, Y-C, Y-D; S, Y钼酸铵分别在A, C工艺编号下不加掺杂剂进行还原 (其它工艺参数均相同) , 所出纯钼粉编号如下: S-a、 Y-c。 上述钼粉生产出来后分别过200目筛网, 筛下物进行费氏平均粒度、 松比、 粒度分布测试。

检测设备如下: WLP-202 型平均粒度测试仪; JI-1155 型激光粒度分布测试仪; FS4-2型粉末松装比重测试仪。

2 结果与讨论

由上述方法生产的掺杂、 纯钼粉粒度、 松装比重、 粒度分布见表2。

从表2中的检测结果可以看出: 相同原料、 工艺条件下生产的掺杂钼粉的粒度比纯钼粉的粒度较小, 说明掺杂剂的加入明显的抑制了钼粉颗粒长大, 导致钼粉颗粒细小; 增加一次还原温度对稀土掺杂钼粉的颗粒长大的效果较明显, 但其粒度分布较差, 颗粒长大异常, 特大的颗粒所占比例较多; 增加二次还原温度对稀土掺杂钼粉的颗粒长大的效果甚微; 从原料来看, K含量高的钼酸铵生产的稀土掺杂钼粉的颗粒较大, 且其粒度分布较好, 颗粒长大均匀。 钼粉颗粒长大是气相-迁移-还原对颗粒长大过程起主要作用, 由于三氧化二镧限制了钼粉粉末的气相-迁移, 阻碍了钼粉颗粒的长大, 二次还原过程虽然提高了一定温度, 但对钼的气相-迁移-还原作用不明显, 所以颗粒长大较少; 增加一次还原温度, 加大了三氧化钼的挥发, 促进钼粉末气相-迁移-还原使二氧化钼粉末颗粒长大, 从而导致稀土掺杂钼粉的颗粒较大, 但增加一次还原温度, 物料又容易产生易熔共晶体 (易熔共晶体产生温度550~600 ℃) 使颗粒长大异常, 导致其粒度分布较差, 特大的颗粒所占比例较多; 原料钾高的钼酸铵生产的钼粉, 同钼酸铵形貌相近的团聚颗粒少, 一次颗粒粒度大, 粒度分布较好, 主要原因可能为: 原料中的钾, 在高温时发生如下发应:

图1 工艺路线、 主要参数

Fig.1 Processing route and main parametes

表2 掺杂、 纯钼粉费氏粒度、 粒度分布

Table 2 Doped, pure Mo powder F.S.S.S size, bulk density and partical-size distribution

| 编号 |

费氏粒度/

μm |

松装比重/

(g·cm-3) |

粒度分布 (频度分布) /% |

| <2 μm |

2~4 μm |

4~6 μm |

6~8 μm |

>8 μm |

| S-A |

1.4 |

0.84 |

26.03 |

29.324.4 |

16.02 |

4.25 |

|

| S-A |

2.4 |

1.02 |

|

|

|

|

|

| S-B |

1.5 |

0.87 |

25.39 |

28.58 |

25.6 |

15.06 |

5.37 |

| S-C |

1.8 |

0.96 |

15.76 |

16.5 |

14.36 |

13.73 |

39.65 |

| S-D |

1.9 |

0.95 |

13.58 |

15.66 |

16.23 |

12.68 |

41.85 |

| Y-A |

2.1 |

0.98 |

18.35 |

21.23 |

24.22 |

19.63 |

16.57 |

| Y-B |

2.2 |

1.00 |

17.26 |

22.91 |

25.67 |

18.06 |

16.70 |

| Y-C |

2.4 |

1.02 |

15.36 |

23.44 |

26.24 |

19.26 |

15.7 |

| Y-c |

3.2 |

1.10 |

|

|

|

|

|

| Y-D |

2.4 |

1.03 |

19.25 |

20.36 |

19.28 |

20.21 |

20.9 |

xK2O +Mo =MoOx+2xK (1)

钾又与水作用生成氧化物或氢氧化物, 发应如下:

2K+H2O=K2O +H2 (2)

这样反应 (1) 、 (2) 交替进行, 氧化钾成了氧的载体, 它把水蒸气中的氧传递给钼, 使钼粉末产生反复的气相-迁移-还原作用, 促进稀土掺杂钼粉的颗粒长大, 钾对钼粉末颗粒长大的作用与钾在粉末中的含量有关, 在一定范围内, 含量越大, 则促进颗粒长大的作用越明显。 另外, 钾含量高的钼酸铵生产的钼粉颗粒较大且均匀, 粒度分布较好。 通过大量生产实践证明, 上述推论是符合实际的。

此外, 由于现工厂所用的高温四管炉是镍铬钢管和镍-铬的加热丝且置于空气中, 温度过高, 它们在空气中的化学稳定性下降, 会降低炉管的使用寿命, 固没有在继续升高温度, 至于温度升到1050~1100 ℃还原稀土掺杂钼粉的粒度是否会大幅度上升暂未进行试验。

3 结 论

1. 稀土掺杂剂的加入明显的抑制了钼粉颗粒的长大, 导致钼粉颗粒较小;

2. 在980 ℃以内增加二次还原温度对稀土掺杂钼粉的颗粒长大的效果甚微, 至于温度升到1050~1100℃还原稀土掺杂钼粉的粒度是否会大幅度上升暂未进行试验;

3. 增加一次还原温度对稀土掺杂钼粉的颗粒长大的效果较明显, 但其粒度分布较差, 颗粒长大异常, 特大的颗粒所占比例较多;

4. 原料K含量高的钼酸铵生产的稀土掺杂钼粉的颗粒较大, 且其粒度分布较好, 颗粒长大均匀, 此种物料, 在细的掺杂棒生产实践生产中证明是可行的。

参考文献

[1] LiuRongsheng. ChianMolybdenumIndustry, 1999, 23 (1) :48.

[2] PanYejin. ChianMolybdenumIndustry, 1995, 19 (2) :20.

[3] WangZhenmin, ShongGuangtao, LiuYan, etal. ChianMolyb denumIndustry, 2001, 25 (4) :74.

[4] 张久兴, 周美玲, 国文元, 等. 稀有金属, 2002, 2:20.