我国绿色建筑标识项目及技术发展现状

程志军1,叶凌2,王清勤2

(1. 中国城市科学研究会 绿色建筑研究中心,北京,100048;2. 中国建筑科学研究院,北京,100013)

摘 要:

10年,我国共有112个项目通过评价获得绿色建筑标识,绿色建筑标识推广和评价工作初步取得可喜成果。首先分别统计了这些绿色建筑标识项目的年度、星级、建筑类型、标识类型、所在城市和省区,并分析了项目总体特点和规律。其次,从控制性技术要求和适宜性技术应用两方面分析汇总了绿色建筑标识项目的技术应用情况。再次,分别计算分析了“单位面积增量成本”和“增量成本比”这2个绿色建筑标识项目的增量成本指标。最后,从项目类型、地区分布和技术应用3方面分别提出:(1)将设计标识与运行标识修正为“预认证”与“认证”的先后或从属关系,重点发展运行标识;(2)让绿色建筑更多地由沿海向内地发展“西进”,由大城市向中小城市乃至村镇发展“下沉”;(3)应强调其适宜性和有机集成性,发挥各项技术的最大综合效能,并进一步降低项目增量成本。

关键词:

中图分类号:TU111.19+5 文献标志码:A 文章编号:1672-7207(2012)S1-0283-07

Current situation of green building label projects and their technical application in China

CHENG Zhi-jun1, YE Ling2, WANG Qing-qin2

(1. CSUS Green Building Research Center, Beijing 100048, China;

2. China Academy of Building Research, Beijing 100013, China)

Abstract: In 2008~2010, 112 projects were evaluated and certificated with green building label (GBL). Statistics on these GBL projects, in terms of year, star level, building type, GBL type, located city and province was conducted firstly. Overall characteristic and pattern of the GBL projects was analyzed. And then, technical application of GBL project was analyzed, from aspects of compulsory technical requirements applicable technologies. Increment cost indices of GBL projects, including increment cost per floor area and increment cost ratio, were calculated. At last, three pieces of suggestion on project type, distribution and technical application are brought up as follows: (1) Adjusting the relationship between design label and operation label to order and subordinate, such as pre-certification and certification, to promote operation label; (2) Marching into the Western China and spreading out of cities; (3) Emphasizing stability and integration to maximize technical efficiency and to reduce increment cost.

Key words: green building evaluation; green building label (GBL); applicable technology; increment cost

基于国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378及配套的技术和管理文件,我国于2008年正式开展绿色建筑标识评价。我国的绿色建筑标识分3个星级,并按评价阶段分为绿色建筑设计标识和绿色建筑运行标识。目前,有住房和城乡建设部科技发展促进中心和中国城市科学研究会2家机构开展全国范围内各星级的绿色建筑评价工作,且有21个省级行政区和计划单列市开展本地区的一、二星级绿色建筑评价标识工作(截至2010年底)。

1 绿色建筑标识项目发展

2008-2010年,我国共有112个项目通过评价,并获得绿色建筑标识。通过分别统计其年度、星级、建筑类型、标识类型、所在城市和省区,反映出项目总体的一些特点和规律,为开展下一阶段工作提供参考依据。

1.1 年度数量

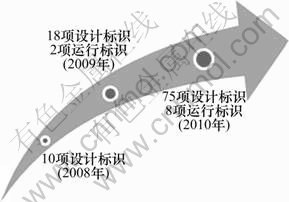

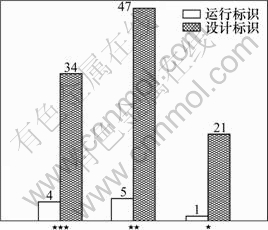

我国绿色建筑标识项目数量三年来逐年显著增长,并呈迅猛发展势头(见图1)。遗憾的是,其中的运行标识项目仅10项,不足项目总数的10%,其推广工作还应进一步加强。

图1 绿色建筑标识项目逐年数量

Fig.1 Annual quantity of Green Building Label project

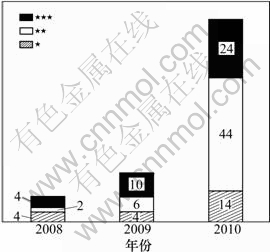

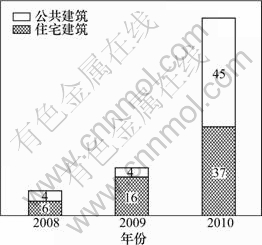

由绿色建筑标识项目星级和类型的统计结果(分别见图2和图3),可进一步得到2点总体特点和发展趋势:第一是项目星级大体呈橄榄形分布,地方机构获准开展一、二星级标识评价对此具有较大贡献;第二是住宅项目数量和比例大幅增加,预计今后仍将超过公建项目。

1.2 星级分布

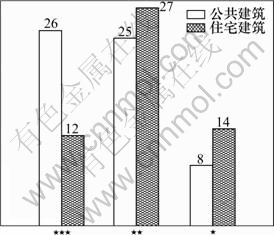

按建筑类型对绿色建筑标识项目的分类统计结果(见图4)显示,住宅建筑项目的星级分布同样呈橄榄形,而公共建筑项目则不然,三星级项目最多,呈倒阶梯状。这一现象显示公共建筑项目的绿色建筑星级定位更高,另外也反映出评价标准对两类建筑的尺度可能存在不一致。运行标识项目虽远远少于设计标识,但两类绿色建筑标识项目各自的星级分布也都呈橄榄形(见图5)。此外,两类的一星级标识数量均最少,说明评价标准中对一、二星级的要求差距并不大。

图2 各星级绿色建筑标识项目逐年数量

Fig.2 Annual quantity of green building label project in each level

图3 住宅和公共建筑的绿色建筑标识项目逐年数量

Fig.3 Annual quantity of green building label project of dwelling and public building

图4 不同建筑类型的绿色建筑标识项目的星级分布

Fig.4 Level distribution of green building label project of dwelling and public building

图5 两类绿色建筑标识项目的星级分布

Fig.5 Level distribution of green building label project for design and for operation

1.3 地区分布

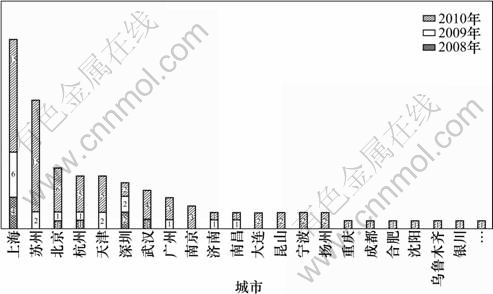

图6所示为绿色建筑标识项目数量达2项或2项以上的所有城市,以及有1项的部分省会城市。上海以25项高居首位,而且在2008年度就已有4项(占当年项目总数的四成),具有先发优势。在有绿色建筑标识项目的所有32个城市中,有1项的城市共17个;换言之,图6的右侧实际上应该是一个长长的尾部,不妨将此称为绿色建筑标识项目分布的“长尾现象, Long tail)”。需要补充的是,绿色建筑标识项目不仅仅位于大城市,一些中小城市(包括县城)也出现了绿色建筑,例如图中的江苏省昆山市。

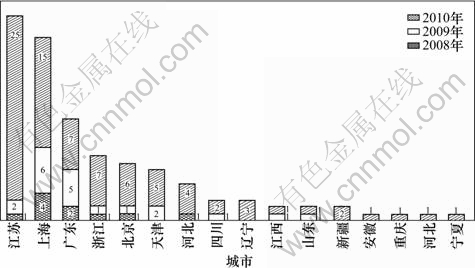

更进一步地将这些项目按所在省级行政区进行统计,可见绿色建筑标识项目已分布于我国16个省、直辖市和自治区(见图7)。汇总了苏州、南京、昆山、扬州等多个城市的项目后,江苏省以28项位列省级行政区第一。图7中,靠左侧的6个省市(我国省级行政区数的20%),以91个绿色建筑标识项目占全国总量的81%,恰好也符合“二八定律”。

总结绿色建筑标识项目的地区分布,具有如下特点:

(1) 现已广泛分布于我国半数以上的省级行政区,不仅覆盖了其中的各大城市和省会城市,还有一些中小城市和县城。

(2) 上海和苏州是我国绿色建筑的重点城市,其所在的长江三角洲地区,绿色建筑标识数量占全国总数的半数以上,成为绿色建筑的主力支撑点。

(3) 大多数绿色建筑标识项目均位于东部沿海地区和长江中下游地区这两个相对较发达区域,揭示了绿色建筑推广与经济社会发展之间的必然联系。

2 绿色建筑标识项目技术应用

《绿色建筑评价标准》中的评价指标,分为控制项、一般项和优选项。其中,控制项为所有项目必须达到的技术要求;而后,再根据一般项和优选项的达标数量,综合判断其星级。因此,分别从控制性技术要求(仅限于控制项)和适宜性技术应用(主要考虑一般项和优选项指标)两方面分析我国绿色建筑标识项目的技术应用情况。

图6 绿色建筑标识项目的城市分布

Fig.6 City distribution of green building label project

图7 绿色建筑标识项目的省区分布

Fig.7 Province distribution of green building label project

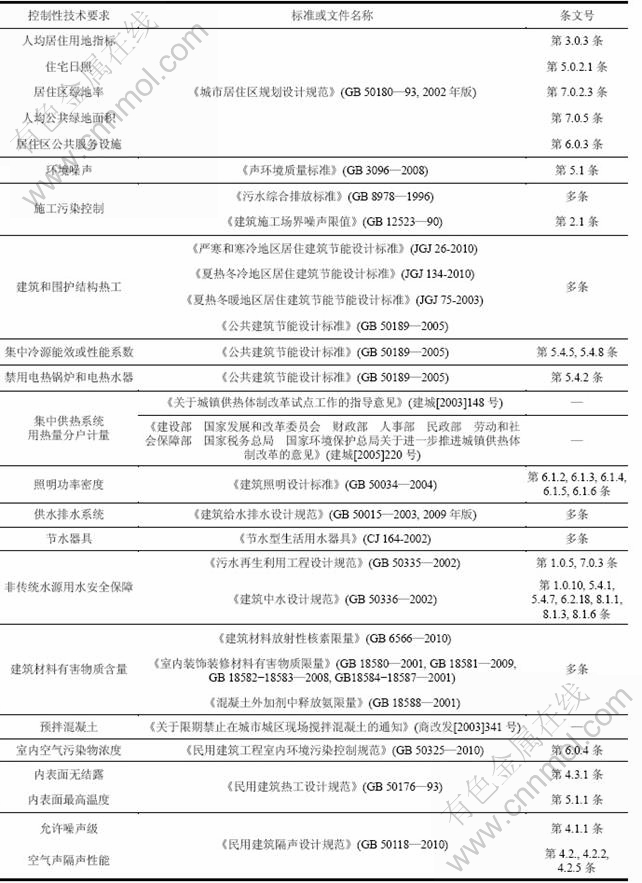

2.1 控制性技术要求

《绿色建筑评价标准》及配套的《绿色建筑评价技术细则》(建科[2007]205号)等技术文件,通过转引相关国家标准或行业标准的强制性条文要求及政策性文件,形成若干条绿色建筑的控制性技术要求,详见表1。

需要说明的是:表1不包括一些仅为住宅建筑或公共建筑所要求、或其他标准中暂未作强制性要求的控制项技术。前者例如住宅建筑控制项中的房间采光系数要求,对于公共建筑则属于一般项要求,故不考虑列入;后者例如采用节水器具和设备,对于住宅建筑和公共建筑虽均属控制项指标,但却未涉及相关标准(包括《民用建筑节水设计标准》GB 50555—2010)中的强制性条文,同样不考虑列入。

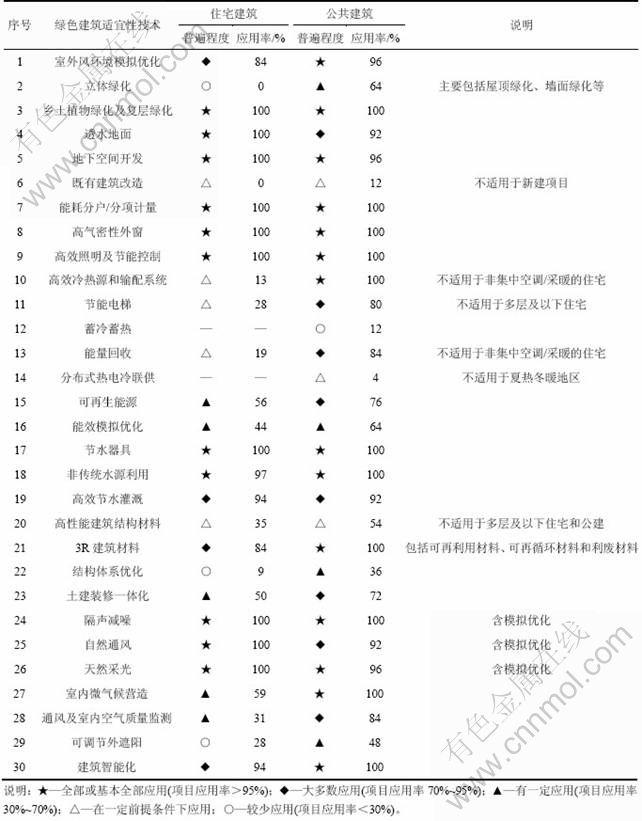

2.2 适宜性技术应用情况

在上述控制性的共性技术基础之上,绿色建筑可结合自身功用、当地气候、资源、经济、社会等条件选用不同的适宜性技术。基于中国城市科学研究会绿色建筑研究中心截至2010年底所评审的57个绿色建筑标识项目(其中,住宅32项,公建25项;设计标识56项,运行标识1项;2009年度10项,2010年度47项),进一步统计分析我国绿色建筑标识项目的适宜性技术应用情况,得到主要侧重于规划设计方面的相关技术应用情况(见表2)。表2所列的这30项技术,涵盖了节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、室内环境质量和运营管理6大方面。

此外,所有公建项目还都全部应用了用水分项计量、通风空调系统部分负荷运行策略等技术。而且 受限于所统计样本中设计标识项目占绝大多数、运行标识项目仅1项的客观原因,上表中缺少了一些建筑施工和运行阶段的技术,例如建材本地化、施工废弃物处理与回用、土方平衡、垃圾收集与处理、绿化维护等。

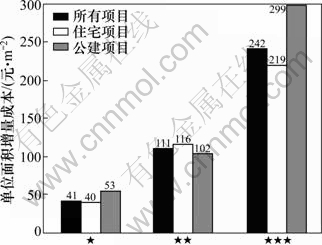

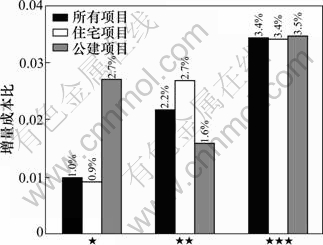

3 绿色建筑标识项目增量成本

绿色建筑增量成本是指因实施绿色建筑理念和策略而产生的投资成本的增加值或减少值。一般可用增量成本在单位面积下的平均值(即“单位面积增量成本”)及其在总投资成本中的比例(即“增量成本比”)来比对绿色建筑项目之间的经济性。目前,所有绿色建筑标识项目增量成本均为正值。通过累计前节中57个绿色建筑标识项目的增量成本、建筑面积和投资成本,可计算得到绿色建筑标识项目的总体单位面积增量成本为122元/m2,总体增量成本比为2.3%。以此方法还可分别计算得到不同建筑类型和不同星级的绿色建筑标识项目的增量成本情况(见图8和9)。随着项目星级的增加,增量成本指标均呈较明显的阶梯状。其中,一星级公建项目数据有所失真的主要原因是其参与统计的项目数量过少。

表1 绿色建筑的部分控制性技术要求

Table 1 Partial compulsory technical requirement on green building

表2 绿色建筑适宜性技术应用情况汇总

Table 2 Application of applicable technologies of green building

另一方面,其中10个2009年度项目的总体单位面积增量成本和总体增量成本比分别为250元/m2和4.5%(刨除其中1个特例样本);而其余2010年度项目的总体单位面积增量成本和总体增量成本比分别为108元/m2和2.1%,均降至2009年度指标值的50%以下。绿色建筑标识项目增量成本的瓶颈效应正在逐渐弱化。

图8 绿色建筑标识项目的单位面积增量成本

Fig.8 Increment cost per floor area of green building label project

图9 绿色建筑标识项目的增量成本比

Fig.9 Increment cost ratio of green building label project

4 讨论

在绿色建筑的项目类型、地区分布和技术应用3方面,分别讨论如下。

(1) 运行标识的项目数量与设计标识相差悬殊,一些设计标识项目的实际运行效果不知道,有失推广绿色建筑的初衷。从长远来看,还应重点发展运行标识,使其逐步超越进而收纳设计标识。为实现此目标,可考虑在现行的评价制度体系内进行一定修改以鼓励。例如,将设计标识与运行标识二者的平行关系,修正为“预认证”(Pre-certification)与“认证”(Certification)的先后关系或从属关系。

(2) 虽然绿色建筑推广与地区经济社会发展之间存在必然联系,但在抓好重点区域的同时也应尽可能地抓全面。一方面,紧随西部大开发和中部崛起战略,让绿色建筑更多地由沿海向内地发展“西进”;另一方面,紧随县域经济大发展和新农村建设,让绿色建筑更多地由大城市向中小城市乃至村镇发展“下沉”。

(3) 个别早期项目同时应用了地源热泵、太阳能热水、光伏等多项可再生能源技术,难免有“技术堆砌”和“产品冷拼”之嫌,而且还大幅度增加了增量成本。虽然绿色建筑技术应用日益成熟,但仍应强调其适宜性和有机集成性,一方面力争发挥各项技术的最大综合效能,另一方面进一步降低项目增量成本。

致谢:

所统计的绿色建筑标识项目情况由住房和城乡建设部建筑节能与科技司和中国城市科学研究会提供,谨致谢忱。本研究受住房和城乡建设部可再生能源建筑应用专项课题“绿色建筑实施效果调研与评估”支持,在此一并致谢。

收稿日期:2012-01-15;修回日期:2012-02-15

基金项目:住房和城乡建设部可再生能源建筑应用专项课题

通信作者:叶凌(1983-),男,湖南岳阳人,从事建筑节奶与绝色建筑研究;电话:13718474326;E-mail: lingye-hvac@163.com

摘要:2008-2010年,我国共有112个项目通过评价获得绿色建筑标识,绿色建筑标识推广和评价工作初步取得可喜成果。首先分别统计了这些绿色建筑标识项目的年度、星级、建筑类型、标识类型、所在城市和省区,并分析了项目总体特点和规律。其次,从控制性技术要求和适宜性技术应用两方面分析汇总了绿色建筑标识项目的技术应用情况。再次,分别计算分析了“单位面积增量成本”和“增量成本比”这2个绿色建筑标识项目的增量成本指标。最后,从项目类型、地区分布和技术应用3方面分别提出:(1)将设计标识与运行标识修正为“预认证”与“认证”的先后或从属关系,重点发展运行标识;(2)让绿色建筑更多地由沿海向内地发展“西进”,由大城市向中小城市乃至村镇发展“下沉”;(3)应强调其适宜性和有机集成性,发挥各项技术的最大综合效能,并进一步降低项目增量成本。