大面积柔性基底TiO2/Ag/Ti/TiO2多层膜的制备及其光电和红外发射特性

北京航空航天大学理学院材料物理与化学研究中心,北京航空航天大学理学院材料物理与化学研究中心,北京航空航天大学理学院材料物理与化学研究中心 北京100083,北京100083,北京100083

摘 要:

利用磁控溅射在柔性基底上制备了大面积的TiO2/Ag/Ti/TiO2多层膜, 其中TiO2和Ag分别采用中频反应溅射和直流磁控溅射制备, 同时采用Ti作为过渡层, 有效地防止了在溅射最外层TiO2时对Ag膜连续性的破坏。利用紫外可见分光光度计, 四探针电阻仪, 扫描电子显微镜, 红外比辐射率测量仪对薄膜的表面形貌和光电特性进行了表征, 重点研究了不同膜层厚度对多层膜可见光透过率, 方块电阻和红外发射率的影响。结果表明, Ag层厚度对多层膜的方块电阻和红外发射率有决定性的影响, 而TiO2层厚度对此影响不大。

关键词:

中图分类号: TB383.2

作者简介:刁训刚 (E-mail:diaoxg@buaa.edu.cn) ;

收稿日期:2007-11-05

Preparation of Large Area TiO2/Ag/Ti/TiO2 Multilayers on Flexible Substrate and Its Optoelectronic and Infrared Emission Properties

Abstract:

Large-area TiO2/Ag/TiO2 multilayers were prepared by means of magnetron sputtering on flexible substrate. TiO2 layer was prepared with mid-frequency reactive sputtering and Ag layer with DC magnetron sputtering. A Ti transition layer was added to avoid the destruction of Ag layer during the sputtering process of outer TiO2 layer. Ultraviolet-visible spectrophotometer, four-point probe resistance test system, scanning electron microscope (SEM) and infrared radiometer were used to characterize its surface and optoelectronic properties. The present paper paid more attention to influences of different layers in different thickness on transmittance of visible spectrum, sheet resistance and infrared emissivity. Results revealed that thickness of Ag layer was a key factor to sheet resistance and infrared emissivity of the multilayers, while thickness of TiO2 layer did not affect them so much.

Keyword:

Received: 2007-11-05

1974年, Fan等

TiO2/Ag/TiO2多层膜是一种重要的D/M/D多层膜, Ag在可见光区的吸收小于5%, 在红外波段的反射率很高; TiO2的价带由氧的2p带构成, 导带主要是钛的3d带, 禁带宽度宽 (约为3 eV) , 对可见光几乎不吸收, 同时具有高的折射率。 适当调节TiO2的厚度使TiO2下界面和上界面的反射光发生干涉, 反射急剧减少, 透过率大大提高, 因此, 多层膜有高的可见光透过率和低的红外发射率

目前国内只有少量关于ITO/Ag/ITO多层膜或使用真空蒸镀技术制备的TiO2/Ag/TiO2多层膜的性能的报道

1 实 验

选用A4纸大小透明胶片 (PET) 作为基底, 在去离子水、 无水乙醇中各超声清洗15 min, 最后用去离子水清洗烘干。

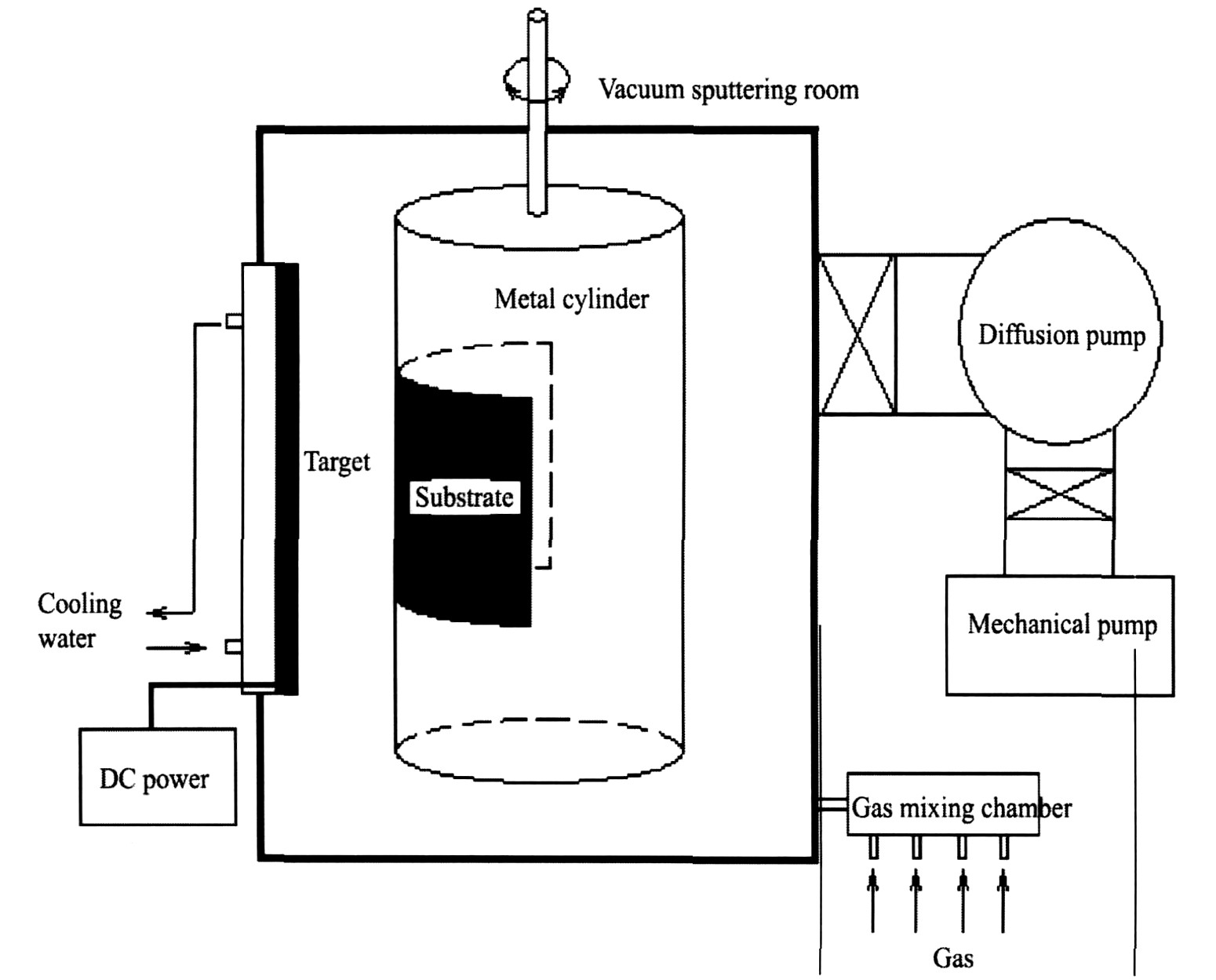

多层膜的制备在多靶磁控溅射镀膜机上进行。 镀膜机上分别装有两个尺寸为90 cm×10 cm×0.6 cm, 纯度均为99.999%的金属钛靶和银靶 (视角原因另外一个靶未在图上标出) , 基底放置于真空室内的圆筒上, 为保证薄膜的均匀性, 镀膜过程中圆筒以一定速度旋转, 靶基距为10 cm。 在本底真空度为4.5×10-3 Pa左右环境下, 内外两层TiO2采用中频反应溅射制备, 溅射压强为0.6 Pa, 溅射功率分别为9.33 W·cm-2, 溅射时间为10~15 min。 Ag膜通过直流磁控溅射制备, 溅射压强为0.4 Pa, 溅射功率为1.78 W·cm-2, 为保证其透光性, 溅射时间控制在1 min以内。 由于在溅射外层TiO2时要通入氧气, 很容易将Ag氧化, 同时反应过程中离子轰击会对Ag层的连续性造成破坏, 进而影响整个膜系的导电性和红外发射特性, 因此在Ag层和外层TiO2层之间增加了Ti阻挡层, 通过中频反应溅射制备, 厚度控制在10 nm以内。

透射曲线用Lambda-9型紫外/可见/近红外 (UV/VIS/NIR) 分光光度计测量, 表面形貌美国FEI公司生产的扫描电镜测量, 薄膜厚度由扫描电镜断面图直接读出, 方块电阻用D41-3型四探针电阻率测试仪测量, 红外发射率使用昆明物理所研制的HWF-1型红外比辐射率测量仪进行测量。

2 结果与讨论

2.1 大面积TiO2/Ag/Ti/TiO2多层膜的综合性能

利用中频反应溅射和直流磁控溅射相结合的方法, 成功地在透明胶片上制备了TiO2/Ag/Ti/TiO2多层膜。

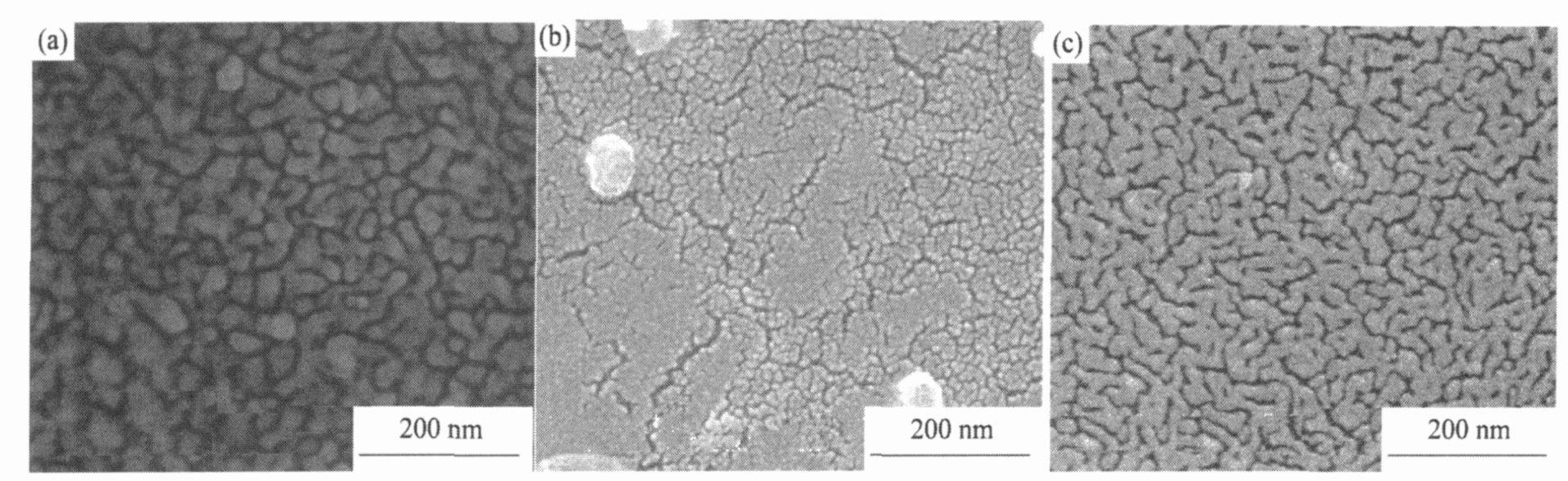

图2 (a) , (b) , (c) 分别是在室温下沉积的Ag单层膜、 Ag/Ti过渡层、 TiO2/Ag/Ti/TiO2的表面形貌。 由图2 (a) 可看出, 已经形成连续的金属薄膜, 膜面平整, 膜厚为18 nm, 此时的方块电阻为6 Ω/?。 图2 (b) 中的大颗粒为SEM测试前蒸镀上的金颗粒。

图1 装置示意图

Fig.1 Sketch map of apparatus

图2 Ag膜 (18 nm) (a) 、 Ag/Ti过渡层 (b) 、 TiO2/Ag/Ti/TiO2多层膜 (c) 的表面形貌

Fig.2 SEM micrographs of Ag film (18 nm) (a) , Ag/Ti (b) , and TiO2/Ag/Ti/TiO2 multilayer (c)

根据光学多层膜的设计理论, 在低电阻、 低红外发射率的金属膜层两侧增加了TiO2增透层, 通过控制各个膜层的厚度, 达到增加整个膜系可见光透过率的效果。 图3是Ag单层膜、 Ag/Ti过渡层、 TiO2/Ag/Ti/TiO2的可见光透过曲线。 由图可以明显地看出, 单层Ag膜和Ag/Ti两层金属膜在可见光区的透过率较低, 550 nm处透过率分别为56.1%和52.5%, 到700 nm处, 透过率已经下降到40.1%和39.1%。 增加两层TiO2增透膜后, 550 nm处透过率增大到81.8%, 400~700 nm波段透过率均较高, 平均为70%左右, 拓宽了薄膜的可见光透过波段, 起到了很好的增透效果。

制备了一系列不同厚度和不同Ag层厚度的多层膜, 表1是不同厚度多层膜的综合光电性能, 由表可以看出, 本文制备的多层膜方块电阻较小, 红外发射率较低, 同时在550 nm处的可见光透过率也可以达到80%左右, 综合的光电和红外发射特性较好。

2.2 可见光波段透过率研究

在TiO2/Ag/Ti/TiO2多层膜中, Ag层的厚度起关键的作用。 当Ag层的厚度小于10 nm 时, Ag呈岛状分布无法形成连续的薄膜, 不导电或电阻较大, 不能实现低的红外发射率。 在10~30 nm范围内理论上随着Ag的厚度的增加, 可见光区的透过率下降。 因此首先研究Ag单层膜的可见光透过特性。 图4是不同厚度的Ag单层膜的可见光波段透过曲线, 为保证薄膜有较好的导电性和较低的红外发射率, 并结合相关文献, 选择12 nm为最小膜厚。 Ag膜的厚度分别为: 12, 14, 15, 18, 20, 30 nm。 可以看出随厚度增加, 可见光透过率下降明显, 最高透过率从93.8%下降到57.9%, 550 nm处的透过率由66.5%下降到16.7%, 总体来说, 单层的Ag薄膜在可见光区的透过率较低。

图3 TiO2的增透效果

Fig.3 Improvement of transmittance due to double TiO2 layers

表1 不同膜层结构的多层膜的光电和红外发射性能

Table 1Optical, electrical and infrared emissivity properties of multilayers with different structures

Thickness of each layer/nm |

T550/ % |

R?/ (Ω/?) |

Infrared emissivity |

||

TiO2 |

Ag | TiO2 | |||

| 49 | 12 | 49 | 85.7 | 39.3 | 0.41 |

49 |

15 | 49 | 81.8 | 11.2 | 0.16 |

49 |

17 | 49 | 68.8 | 9.0 | 0.15 |

59 |

15 | 59 | 75.3 | 12.7 | 0.19 |

24 |

15 | 24 | 71.4 | 9.6 | 0.12 |

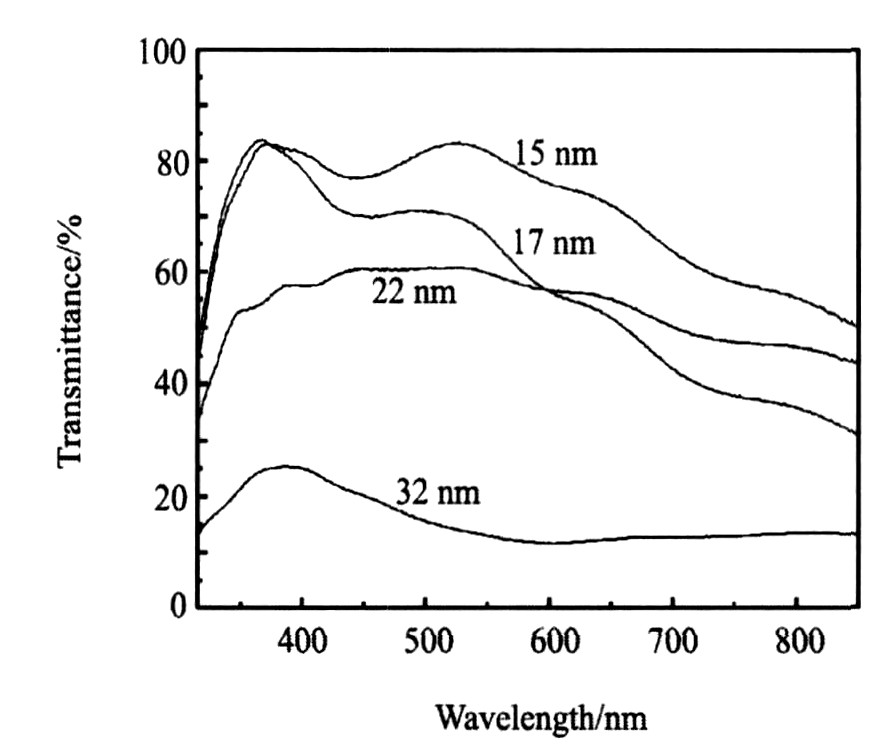

图5是不同厚度的Ag膜对多层膜可见光透过率的影响。 随着Ag膜厚度从15 nm增加到32 nm, 550 nm处的透过率由81.8%下降到15.4%。 Ag层厚度为32 nm时, 多层膜已经有明显的金属光泽, 几乎不透明。 由此可见, 在TiO2/Ag/Ti/TiO2多层膜体系中, Ag层对整个膜系的透光率影响最大, 随着Ag层厚度的增加, 多层没透过率显著下降, 因此为保证多层膜有较好的透光性, Ag层的厚度要控制在20 nm以内。

图4 不同厚度Ag膜的可见光透过率

Fig.4 Transmittance of Ag films with different thickness

图5 Ag层厚度对多层膜可见光透过率的影响

Fig.5 Influence on transmittance of multilayers due to different thickness of Ag layers

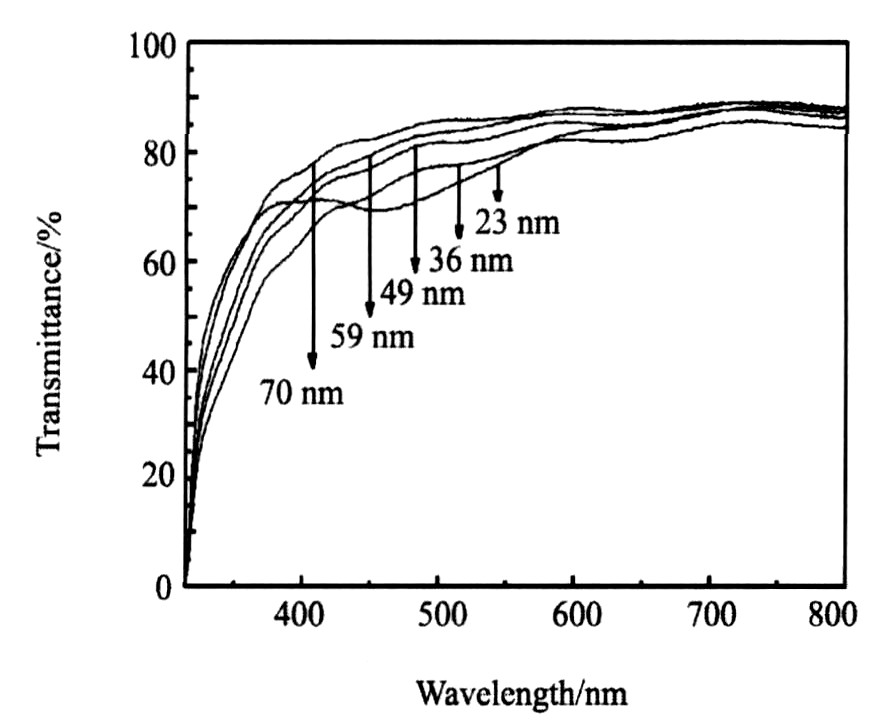

TiO2薄膜在可见光区透射率高, 折射率大, 且折射率可随制备工艺的不同而变化, 是一种非常重要的光学膜。 根据多层膜膜系设计的需要, 本文制备的TiO2薄膜控制在100 nm以内, 在此厚度范围内, TiO2薄膜在可见光区透射率很高, 可以很好地起到增透作用。 图6是不同厚度TiO2薄膜的可见光透过曲线, 在本文制备的厚度范围内, 薄膜的可见光透过率随厚度增加而增大, 平均透过率可达到85%左右。

2.3 电学特性和红外发射率研究

根据连续金属薄膜电阻率的F-S理论和范平等

图6 不同厚度TiO2膜的可见光透过率

Fig.6 Transmittance of TiO2 films with different thickness

图8还给出了Ag膜的厚度8~14 μm波段红外发射率的影响, 由图8可以看出, 红外发射率随Ag膜的厚度增加而减小, 厚度增加到15 nm以上, 红外发射率变化不明显, 均在0.1以下。 根据 Szczybowski J等

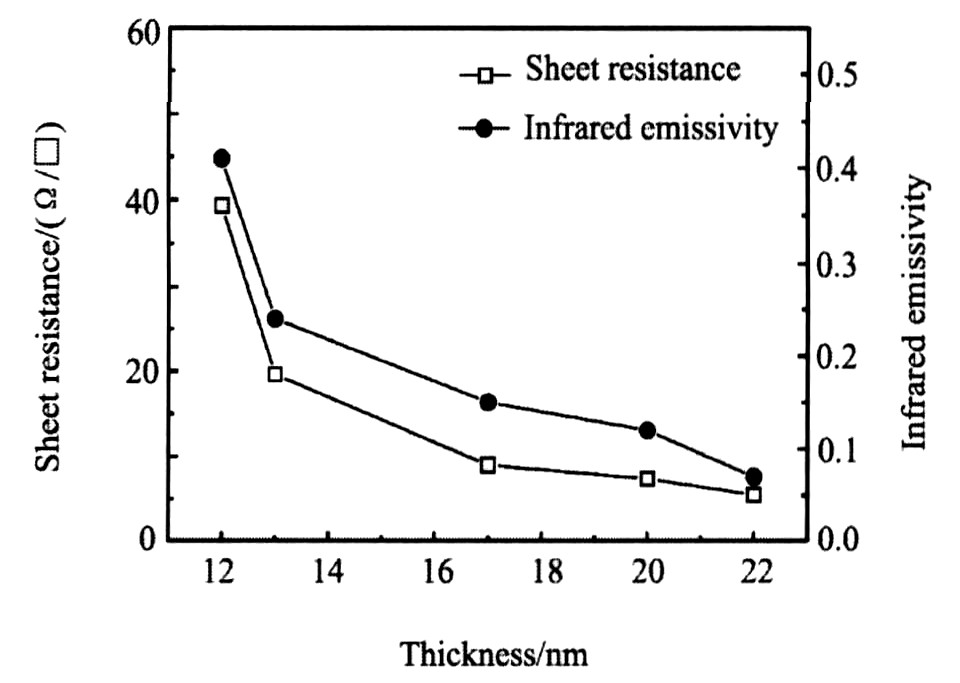

图8和9分别是多层膜中Ag层厚度和TiO2层厚度对多层膜的方块电阻和红外发射率的影响。 图8中固定TiO2层厚度为49 nm, Ag层厚度从12 nm增大到22 nm。 多层膜的方块电阻从39.3 Ω/?下降到5.5 Ω/?, 红外发射率由0.41下降到0.03。

图9 中固定Ag层厚度为17 nm, TiO2层厚度从23 nm增加到70 nm, 多层膜的方块电阻变化不大, 只有TiO2层厚度为70 nm时, 方块电阻有所增加, 可能是由于TiO2为绝缘材料, 表层厚度增加, 整个膜系的表面电阻增大。 红外发射率也基本不变, 稳定在0.1左右。 通过图7, 8和9的对比可以发现, TiO2层厚度不变时, 改变Ag层的厚度, 其方块电阻和红外发射率的变化趋势与Ag单层膜相应的变化趋势相同, 而固定Ag层厚度, 改变TiO2层厚度方块电阻和红外发射率变化不大, 说明Ag层对多层膜的方块电阻和红外发射率有决定性的影响, 而TiO2层只是起到增透作用, 对多层膜的电学和红外发射特性影响不大。

图7 厚度对Ag膜方块电阻和红外发射率的影响

Fig.7 Influence of different thickness on sheet resistance and infrared emissivity of Ag layers

图8 Ag膜厚度对多层膜方块电阻和红外发射率的影响

Fig.8 Influence of different thickness of Ag layers on sheet resistance and infrared emissivity of multilayers

图9 TiO2膜厚度对多层膜方块电阻和红外发射率的影响

Fig.9 Influence of different thickness of TiO2 layers on sheet resistance and infrared emissivity of multilayers

3 结 论

1. 利用中频反应溅射和直流磁控溅射相结合的方法在透明胶片上成功制备了大面积TiO2/Ag/Ti/TiO2多层膜, 综合光电性能最佳的薄膜在550 nm处的可见光透过率为81.8%, 方块电阻为11.2 Ω/?, 红外发射率 (8~14 μm) ε为0.18。

2. 随Ag层厚度增加, 多层膜可见光透过率下降, 为实现较高的可见光透过率, Ag膜厚度应控制在12~20 nm范围内。

3. 当厚度低于100 nm时, TiO2层的可见光透过率随厚度增加而增加, 并且内外两层TiO2起到了很好的增透效果。

4. 在TiO2/Ag/Ti/TiO2多层膜, Ag层厚度对方块电阻和红外发射率有决定性的影响, 随Ag层厚度的增加多层膜的方块电阻和红外发射率均下降且下降趋势相同。 TiO2层对方块电阻和红外发射率的影响不大。

参考文献

[4] 李景明, 蔡 王旬, 茅以放. TiO2/Ag/TiO2纳米多层膜的研究 [J]. 机械工程材料, 2004, 28 (2) : 34.

[7] 范 平, 伍瑞峰. 连续金属薄膜的电阻率研究 [J]. 真空科学与技术, 1999, 19 (6) : 445.