基于固定检测器的区域交通状态判别方法

曲昭伟1,魏强2,别一鸣3,朱慧4,王殿海5

(1. 吉林大学 交通学院,吉林 长春,130022;

2. 杭州市城市规划设计研究院,浙江 杭州,310007;

3. 哈尔滨工业大学 交通科学与工程学院,黑龙江 哈尔滨,150091;

4. 浙江大学 建筑设计研究院,浙江 杭州,310027;

5. 浙江大学 建筑工程学院,浙江 杭州,310058)

摘要:以固定检测器获得的交通数据为基础,分别建立路段和交叉口交通状态判别模型;考虑不同路段和交叉口对区域路网整体交通状态影响程度的差异性,建立路段和交叉口交通状态的权重计算模型;在此基础上建立区域交通状态的综合判别模型;并分析状态指标P与路网中车辆平均行程速度的相互关系,确定路网P所表示的交通状态级别;最后利用Vissim软件设计包含9个交叉口的典型路网,根据采集的数据对模型进行验证。仿真结果表明:所建立的方法可以有效地对区域交通状态进行判别。

关键词:交通控制;状态判别;固定检测器;不均衡性;权重计算模型;浮动车

中图分类号:U491.51 文献标志码:A 文章编号:1672-7207(2013)01-0403-08

Method for traffic state identification based on fixed detector

QU Zhaowei1, WEI Qiang2, BIE Yiming3, ZHU Hui4, WANG Dianhai5

(1. College of Transportation, Jilin University, Changchun 130022, China;

2. Hangzhou City Planning and Design Academy, Hangzhou 310007, China;

3. School of Transportation Science and Engineering, Harbin Institute of Technology, Harbin 150091, China;

4. Architectural Design and Research Institute, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China;

5. College of Civil Engineering and Architecture, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China)

Abstract: Models of state identification for road sections and intersections were established based on the basic traffic parameters which were captured by the fixed detector. Considering the different influences of road sections and intersections on the overall traffic status of the regional road network, models of weight calculation for road sections and intersections were established. On this basis, integrated models of traffic state identification for regional area were established. In order to classify the traffic states by the value of P, the relation between P and v was determined, and the traffic state was classified by P. A typical road network environment with nine intersections was designed in Vissim software, and the models were verified by the collected data. The results show that the methods constructed can effectively identify the traffic state of the urban area.

Key words: traffic control; state identification; fixed detector; malconformation; models of weight calculation; floating car

随着交通拥挤的出现,交通控制和交通流诱导成为缓解城市交通压力的重要手段[1-5],而交通状态的判别是有效进行交通管理与控制的先决条件。目前,根据信息获取方式的不同,交通状态判别方法可以分为3类。

一是基于浮动车信息,例如:Kerner等[6]提出了一种基于浮动车数据的交通状态判别方法,并利用仿真数据对浮动车数量和状态判别可靠性之间的关系进行分析;Sarvi等[7]从时间和空间上对探测车的运行轨迹进行了研究,据此将路网交通状态划分为5个级别,并利用实际数据对这5种状态进行分析。

二是基于固定检测器信息,例如:Stathopoulos等[8]提出一种利用线圈检测器进行数据采集和信息预测的方法,通过建立多变量状态矢量空间模型,利用采集到的流量、速度和占有率等数据进行参数估计和信息预测。但该方法并没有对路网整体状态进行分析,也没有考虑不同路段和交叉口对路网整体状态影响的差异性;张和生等[9-11]建立用于交通状态分析的路网交通模型,提出基于可达矩阵的路口分层方法,进而得到路网交通状态的定量分析结果。

三是基于浮动车和固定检测器信息的融合,例如:Daganzo等[12-13]提出城市路网中各交通流参数的宏观基本图,并根据宏观基本图对城市路网中交通流运行状况进行分析,为城市路网交通状态分析提供依据。

通过对上述研究的分析可以发现:以往对路网状态判别的相关研究缺乏对路网不均衡特性的分析,没有考虑不同路段、交叉口对路网整体交通状态影响程度的差异性。本研究从固定检测器信息出发,针对路网不均衡的特点,分别研究路段和交叉口交通状态权重计算模型和交通状态判别模型,进而建立区域交通状态判别模型。

1 研究基础

1.1 建模思想

路段和交叉口是路网的基本组成元素,路段和交叉口的状态与路网整体状态关系密切,是路网整体状态的具体体现。通过综合分析路段和交叉口的状态,对路网整体状态进行研究。由于不同的路段和交叉口对路网状态的影响程度不同,在对区域交通状态进行分析时,要重点考虑其不均衡性的特点。

交通状态的不均衡性具体体现为以下几点:1) 对于一个路网,并不是所有的交叉口和路段都会出现拥堵,对路网中的某一点,也不是所有的时间都在拥堵;2) 由于交叉口及其所连接路段等级、道路长度的不同以及在路网中所处的地位不同,某些交叉口或路段如果发生阻塞可能会导致路网瘫痪,而某些交叉口即使堵死,对整个路网交通状态也不会产生很大影响。

本研究以区域交通状态判别为核心,在对路段和交叉口状态进行判别的基础上,根据路网交通状态不均衡的特点,实现了对区域路网交通状态的判别。

1.2 检测器布局优化

在布设检测器时,充分考虑路段和交叉口处不同位置数据检测的差异性,最终确定了检测器的布设位置。

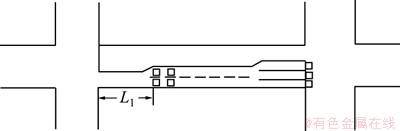

路段检测器布设时,在避免下游交叉口红灯期间排队车辆对数据检测影响的同时,还要避免上游交叉口行人过街等对数据检测的影响。因此,本方法确定路段检测器布设位置与上游交叉口出口的距离为L1(建议L1取值为50~100 m),且每条车道布设2个检测器,间距为2 m,以准确获取车辆速度等交通参数。检测器布设位置如图1所示。

在交叉口处布设检测器时,既要保证检测器能够检测到交叉口处的车辆通过情况,又要避免红灯期间排队车辆对检测数据造成影响,因此,确定交叉口检测器布设位置为停车线前面,即紧邻停车线布设,以检测车道流量、占有率等数据,如图1所示。

图1 检测器布设示意图

Fig.1 Layout of detector

考虑到信息传输的实时性,以及降低信号配时对检测数据的影响,文中检测器数据传输间隔为5 min。

2 区域交通状态模型

区域交通状态是该区域内多个交叉口和路段车流运行状态综合作用的结果。而区域内不同的交叉口和路段由于各方面的差异,导致对区域交通状态的影响程度存在不均衡性。

在考虑路段和交叉口处车流运行特点的基础上,分别建立了路段和交叉口的交通状态模型;并根据不同路段和交叉口之间的差异性,建立了区域内交叉口和路段的权重计算模型;最后建立了断面交通流参数与区域路网交通状态的映射关系模型。

2.1 路段状态模型

在分析路段交通状态时,由于车辆在路段上的运行受信号配时影响较小,主要受道路状况、车道限速及其他车辆的影响。因此,采用检测间隔内所有车辆的平均车速、实测流量、最高限速、路段通行能力来建立路段状态模型,以评价路段的交通状态,路段状态表示方法为

(1)

(1)

式中:Lij为连接交叉口i和j的路段; 为路段Lij的状态值;

为路段Lij的状态值; 为模型参数,取值范围(0,1);vij为路段Lij的平均车速(m/s);

为模型参数,取值范围(0,1);vij为路段Lij的平均车速(m/s); 为路段Lij的道路最高限速(m/s);Cij为路段Lij的通行能力(辆/h);qij为路段Lij的实测流量(辆/h)。

为路段Lij的道路最高限速(m/s);Cij为路段Lij的通行能力(辆/h);qij为路段Lij的实测流量(辆/h)。

式(1)中路段通行能力Cij由城市路段通行能力计算公式得到[9]。

从式(1)可以看出:路段状态值 越小,表明车均速度越接近限速,流量也较小,该路段交通状态越好;反之,

越小,表明车均速度越接近限速,流量也较小,该路段交通状态越好;反之, 越大,表明车速越小,流量越大,交通状态越差。为了增强模型的适用性,当出现车辆超速时,即vij>

越大,表明车速越小,流量越大,交通状态越差。为了增强模型的适用性,当出现车辆超速时,即vij> 时,取vij=

时,取vij= 。

。

2.2 交叉口状态模型

一般来讲,流量是交叉口交通状态最直观的指标,但是,对于一个断面来说,一种流量可以对应2种不同的交通状态,因此,选取占有率参数作为补充。占有率对交通状态的变化比较敏感,在交通顺畅的情况下,车辆速度较快,占据检测器时间较短,占有率就比较小;在拥堵情况下,车辆运行速度较慢,占据检测器时间较长,占有率就会显著增大。占有率的这种特性恰好弥补了流量在上述情况下的缺陷。

由于交叉口的状态是通过各进口道的状态反映出来的,每个进口道的车流运行都会对交叉口状态产生影响。因此,将各进口道的状态进行综合分析,进而得到交叉口的状态。在对交叉口状态进行判别时,选取各进口道关键车道的流量q和占有率o作为交通参数,将二者综合考虑,作为判别交叉口状态的指标,交叉口状态模型为

(2)

(2)

式中: 为交叉口i的交通状态值;

为交叉口i的交通状态值; 为模型参数,取值范围(0,1);n为交叉口i的关键车道数;

为模型参数,取值范围(0,1);n为交叉口i的关键车道数; 为交叉口i车道k的占有率比;

为交叉口i车道k的占有率比; 为交叉口i车道k的流量比。

为交叉口i车道k的流量比。

占有率比计算公式为

(3)

(3)

式中: 为占有率比;oki为检测间隔内的实测占有率;Oski为检测间隔内交叉口车辆一直连续饱和释放时的时间占有率。

为占有率比;oki为检测间隔内的实测占有率;Oski为检测间隔内交叉口车辆一直连续饱和释放时的时间占有率。

流量比计算公式为

(4)

(4)

式中: 为流量比,取值范围(0,1];qki为检测间隔内的实测流量(辆/h);Ski为饱和流率(1 800 辆/h)。

为流量比,取值范围(0,1];qki为检测间隔内的实测流量(辆/h);Ski为饱和流率(1 800 辆/h)。

式(2)中的模型参数 要根据流量和占有率对交叉口状态的敏感程度来确定(建议取值0.6)。从式(2)可以看出:

要根据流量和占有率对交叉口状态的敏感程度来确定(建议取值0.6)。从式(2)可以看出: 越小,表明交叉口流量和占有率都较小,此时车辆较少且运行速度较快,交通状态较好;反之,则表明车辆较多,且速度较慢,交通状态也较差。

越小,表明交叉口流量和占有率都较小,此时车辆较少且运行速度较快,交通状态较好;反之,则表明车辆较多,且速度较慢,交通状态也较差。

2.3 路段权重确定

路段权重体现了该路段状态对区域整体状态的影响程度,因此,从道路等级和路段重要度2个方面对路段权重进行分析,赋予各路段不同的权重。

2.3.1 路段等级权重

路段等级权重反映了不同等级路段在路网中所承担的交通运输功能,承担运输功能越多的路段,其状态的变化对路网整体状态影响越大,应赋予其较大的权重。在分析各路段等级权重时,可以调查路网中车辆在各等级道路上的累计行驶总长度,即各等级道路的车行驶长度,以各等级道路的车行驶长度之比值此作为路段等级权重。

假设所调查的某区域路网中各等级道路的车行驶长度比值为:主干路长度:次干路长度:支路长度= 0.5:0.3:0.2,则确定路段等级权重 如下:

如下:

=(0.5,0.3,0.2) (5)

=(0.5,0.3,0.2) (5)

式中: ,

, 和

和 分别代表主干路、次干路和支路的等级权重。在具体应用过程中,需要根据实际路网中所调查的各等级道路的车行驶长度确定。

分别代表主干路、次干路和支路的等级权重。在具体应用过程中,需要根据实际路网中所调查的各等级道路的车行驶长度确定。

2.3.2 路段重要度权重

在考虑路段重要度时,要考虑路段的长度和历史流量等信息。流量反映了路段在路网中的重要性,如果一条路段的流量很大,说明出行者选择该路段的次数较多,表明该路段对路网交通运行的贡献较大,应赋予其较大的权重。此外,道路长度也反映了其在路网中的重要程度,道路长度较小的路段,其状态的变化直接影响了其相连的两个交叉口,在这种路段上,排队车辆占据道路长度的比例较大,很容易形成排队上溯,对上游关联交叉口产生影响,因此,对长度较小的路段也需要赋予较大的权重。

综合考虑以上因素,建立路段重要度权重模型如下:

(6)

(6)

式中: 为路段Lij的重要度权重;Cij为路段Lij的通行能力(辆/h);lij为路段Lij的长度(m)。

为路段Lij的重要度权重;Cij为路段Lij的通行能力(辆/h);lij为路段Lij的长度(m)。

式(6)反映了不同路段之间在重要度上的差异性。

2.3.3 路段综合权重

路段权重的确定需要综合考虑多个因素的影响,在上述分析的基础上,将式(5)和(6)相乘并进行归一化,得到路段Lij的总体权重模型为

(7)

(7)

式中:L表示路网中的路段集合; 表示该路段对于路网总体的权重,其反映的是同一路网中不同路段对路网状态影响程度的差异性。

表示该路段对于路网总体的权重,其反映的是同一路网中不同路段对路网状态影响程度的差异性。

2.4 交叉口权重确定

交叉口权重体现了各交叉口对区域总体状态影响的差异性,下面从交叉口复杂程度、交叉口等级和交叉口重要程度等方面对交叉口权重进行分析。

2.4.1 交叉口复杂程度权重

在对交叉口状态进行分析时,车流冲突是影响交叉口通行能力的一个重要因素,交叉口车流数越多,交通流组织难度也越大。在城市路网中,大多数交叉口为信号控制交叉口,其目的就是通过相位相序的设置将相互冲突的多股车流在时间上进行分离,车流数越多的交叉口,其相位相序设置也就越复杂。

因此,从复杂程度来看,车流数越多的交叉口,其车流运行受到的影响也越大,应赋予其较大的权重;反之,则赋予其较小权重。根据交叉口车流数确定的交叉口复杂程度权重如下所示:

(8)

(8)

式中: 为第i个交叉口的复杂程度权重;ki为交叉口i的车流数。

为第i个交叉口的复杂程度权重;ki为交叉口i的车流数。

2.4.2 交叉口等级权重

本研究中所提的交叉口等级,主要通过分析交叉口所连路段的等级来考虑,因此,交叉口等级权重是在路段权重的基础上确定的。

根据道路的等级,交叉口的类别主要有:主干路与主干路相交、主干路与次干路相交、次干路与次干路相交等多种形式。确定交叉口等级权重为

(9)

(9)

式中: 为第i个交叉口的等级权重;n为交叉口所连路段数;

为第i个交叉口的等级权重;n为交叉口所连路段数; 为交叉口i所连路段的等级权重。

为交叉口i所连路段的等级权重。

2.4.3 交叉口重要度权重

交叉口重要度以所连路段的重要度为基础进行分析。因为通过交叉口所连路段的交通流量必定通过该交叉口,而且交叉口所连路段的长度也会对交叉口的运行情况产生影响。

交叉口重要度权重模型为

(10)

(10)

式中: 为第i个交叉口的重要度权重;Cij为路段Lij的通行能力(辆/h);lij为路段Lij的长度(m);m为交叉口所连路段数。

为第i个交叉口的重要度权重;Cij为路段Lij的通行能力(辆/h);lij为路段Lij的长度(m);m为交叉口所连路段数。

此处交叉口重要度权重体现的是同一路网中不同交叉口之间的差异性,虽然借鉴了式(6)中路段权重的计算方法,但两者所表示的含义是不同的。

2.4.4 交叉口综合权重

综合式(8)~(10),得到交叉口i的总体权重模型:

(11)

(11)

式中: 为该交叉口对于路网总体的权重,其反映的是同一路网中不同交叉口对路网整体状态影响程度的差异性。

为该交叉口对于路网总体的权重,其反映的是同一路网中不同交叉口对路网整体状态影响程度的差异性。

2.5 综合交通状态模型

在建立了区域路网基本元素状态和权重模型的基础上,根据路网结构将各模型进行整合,即可得到区域路网的整体交通状态模型。

将式(2)和式(11)相乘,得到路网中所有交叉口的状态指标 :

:

(12)

(12)

同理,将式(1)和式(7)相乘,得到路网中所有路段的状态指标 :

:

(13)

(13)

根据式(12)和(13),得到区域交通状态模型:

(14)

(14)

式中: 为模型参数,取值范围(0,1),根据实际路网中交叉口和路段对路网状态的影响程度确定;P为路网整体交通状态值。

为模型参数,取值范围(0,1),根据实际路网中交叉口和路段对路网状态的影响程度确定;P为路网整体交通状态值。

通过上述建模分析,即可得出表征路网状态的P。

3 区域交通状态判别方法

3.1 路网状态判别原理

通过综合交通状态模型可以得到某一时间间隔内路网的P,但该值在路网状态判别方面直观性较差。在表征路网状态的指标中,平均行程速度具有直观性的特点,而且也是应用较多、较权威的一个状态指标,但目前国内各大城市中浮动车信息采集系统尚不完善,难以达到状态判别的数据采集要求。本文采用浮动车进行试验,采集路网状态相关基础数据,计算路网状态P以及路网中车辆平均行程速度,建立P与路网中车辆平均行程速度之间的相互关系,从而实现通过P确定车辆行程速度,进而确定路网的交通状态。

此方法与利用浮动车采集行程速度直接进行状态判别的本质区别是:本方法只需在模型应用初始阶段选取部分车辆做“临时浮动车”即可,不需要长期进行;利用浮动车采集信息的方法需要城市中具备完善的浮动车信息采集系统,并需要实时采集相关信息,具体应用时难度较大。

3.2 P-v关系建立

区域交通状态判别就是确定路网P与路网车辆平均行程速度之间的关系,以便于出行者和管理者根据路网P值对路网状态进行判别。P-v关系建立步骤如下:

(1) 按照指定的采样间隔,采集路网关键路径上浮动车位置和速度等信息,同时利用固定检测器采集该区域内路段和交叉口特定地点的交通参数数据,包括流量、速度和占有率等;

(2) 以浮动车数据为基础,得出路网中车辆在采样间隔内的平均行程速度;

(3) 对该区域内固定检测器采集的数据进行处理,利用建立的区域交通状态判别方法计算各时段区域整体的交通状态指标;

(4) 根据平均行程速度与交通状态指标的变化情况,建立二者在时间序列上的对应关系,确定路网P所对应的平均行程速度。

通过以上4个步骤确定出P与路网中车辆平均行程速度的关系后,就可以利用P对路网状态进行判别。

3.3 区域交通状态级别划分方法

由于不同城市对交通拥挤程度的理解存在差异 性[14],因此,在利用P对区域交通状态进行判别时,需要根据各城市的实际情况来确定路网平均行程速度划分交通状态的边界,进而确定P划分交通状态的边界。下面以北京市为例,根据其相关标准的规定,对区域交通状态级别划分方法进行介绍。

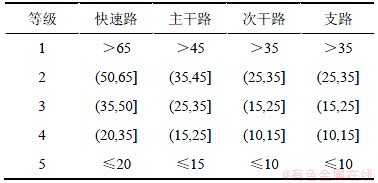

目前,北京市《城市道路交通拥堵评价指标体系》地方标准对各等级道路路段平均行程车速的级别进 行了划分,从最顺畅到最拥堵共分为5级,如表1所示[15]。

表1 路段平均行程速度等级划分

Table 1 Classify of average travel speed in road section km/h

根据表1中各等级路段平均行程速度的划分范围,可以确定P划分交通状态级别的边界值,从而实现利用P对路网状态进行判别的目标。

表1所示为北京市各等级路段平均行程速度的等级划分标准,如果要对其他城市的某个区域或包含多种道路等级的特定区域进行状态判别,则需要事先确定该区域内行程速度对交通状态的划分边界,以提高区域交通状态判别的准确性。该边界可以根据不同城市对拥堵程度的理解以及该区域的特定情况来确定。

4 模型验证

由于受研究条件的限制,无法获得实际路网数据,本研究利用Vissim软件对所建立的区域交通判别方法进行模拟验证。为了更好地验证P与路网中车辆平均速度的关系,在特定路网环境下,进行了多次仿真,通过仿真获取的大量数据对P和路网中车辆平均速度的关系进行分析。

4.1 仿真环境

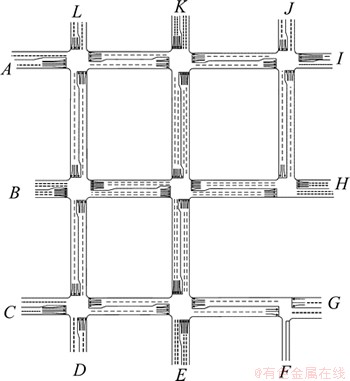

仿真测试环境为9个交叉口的区域路网。路网结构及交叉口渠化如图2所示。

图2 仿真路网示意图

Fig.2 Sketch of road network

路网中道路包括主干路、次干路和支路3种,交叉口类型包括十字交叉口和丁字交叉口2种,其中:十字交叉口均采用四相位信号控制,丁字形交叉口采用三相位信号控制。

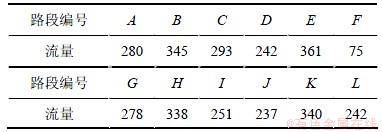

在仿真过程中,通过逐步加载路网流量来体现不同的交通状态,对不同状态下路网各项指标的变化情况进行分析。通过多次流量加载测试,确定仿真共分10个时段进行,每个时段3 600 s,各时段流量输入为上一时段流量基础上增加20%。路网初始流量如表2所示。

表2 路网初始流量

Table 2 Initial flow rate of road network veh/h

4.2 数据处理

考虑到状态判别的实时性和数据处理的方便性,每5 min采集1次数据,主要获取各时间间隔内路网中车辆的平均行程速度和路网P这2个数据,通过数据处理,对状态判别的效果进行分析。

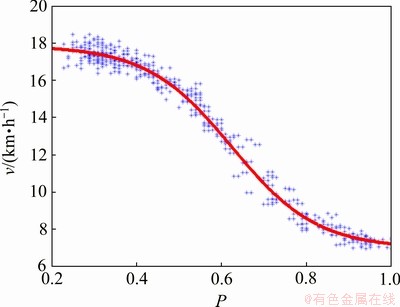

当路网输入流量随着仿真时间逐渐增加时,路网P与车辆平均速度v的变化情况如图3所示。

图3 P与v变化趋势示意图

Fig.3 Sketch of P and v

通过对图3中路网P和车辆平均速度进行分析,可以发现:

(1) 交通状态指标和车辆平均速度的变化趋势在反映路网状态方面具有一致性。随着流量的增加,车辆平均速度逐渐降低,路网交通状态值则逐渐增大,二者的变化趋势在反应路网状态方面具有一致性。由于速度在反映路网状态方面比较直观、准确,因此,通过与车辆平均速度的对比,可以发现所建立的状态判别模型在评价路网状态方面是有效的。

(2) 2个指标都较好地反映了区域路网交通状态的变化趋势。当流量较低时,路网P较小,车辆平均速度较大,表明此时路网交通状态良好,路网运行顺畅;当流量增加到一定程度时,路网P逐渐增加,车辆平均速度降低,表明此时路网交通状态较差,已经发生拥堵;2个指标都较好地体现了路网状态由好到坏的变化过程。

(3) 各数据采集间隔内,交通状态指标和车辆平均速度具有一定的波动性。由于区域路网内交通流运行的波动性,导致采集的浮动车数据和交通参数数据具有波动性,因此,路网P和车辆平均速度也表现出一定的波动性,这符合交通运行的实际情况。

4.3 结果分析

在验证了模型的有效性后,通过多次仿真获取的大量数据,利用数据拟合得出P与车辆平均速度的函数关系,以便于对路网状态进行直观分析。

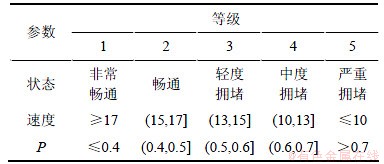

利用1stOpt软件对数据进行拟合,得出P与v的函数关系如图4所示,具体公式如下:

(15)

(15)

式中:a0,a1,a2和a3为参数。

参数标定结果:a0=10.882,a1=0.00197,a2=9.968,a3=6.969;相关系数R2=0.988。

图4 P与v相互关系示意图

Fig.4 Relationship between P and v

从图4可以看出:

(1) 当P小于0.5时,车辆平均速度v随着P的增大逐渐减小,变化幅度较小,这是由于路网中绝大多数交叉口都处于未饱和状态,车辆运行速度主要受自身运行情况以及其他车辆的影响,几乎不受交叉口通行能力的限制,所以,行程速度变化幅度较小。

(2) 当P超过0.5并逐渐增大时,车辆平均速度v开始快速降低,变化较明显,这表明路网中多数交叉口逐渐达到饱和状态,车辆运行受交叉口通行能力的影响较大,导致车辆延误迅速增加,平均行程速度降低幅度较大。

在确定了P与v的关系后,即可确定P划分交通状态级别的边界。根据仿真环境中的路网结构、车速限制以及信号配时情况,确定状态划分级别如表3所示。

表3 路网状态等级划分

Table 3 Classify of traffic state for road network km/h

从表3可以看出:根据本研究中的方法,可以有效地对路网交通状态进行判别,确定路网的拥堵程度。表3中各状态等级之间的平均行程速度较小,这是由于车辆在交叉口红灯期间停车等待造成的,与方法本身无关。

对于出行者和管理者来说,获取了当前路网的P,就可以实时掌握当前的路网状态信息。根据P与v的变化情况,出行者可以调整出行计划以减少自己的出行时间,管理者可以制定城市交通控制策略和交通流诱导方案,以提高路网中车辆的运行效率。

5 结论

(1) 以固定检测器数据为基础,从路网均衡的角度对区域交通状态判别方法进行了研究;建立了路网交通状态判别模型,确定了状态指标P与路网中车辆平均行程速度的相互关系;实现了对交通状态级别的划分,并利用Vissim软件进行了仿真验证。

(2) 研究结果可以针对路网的不均衡性进行分析,实现对路网交通状态快速、有效地判别,为区域交通状态判别提供了理论依据。

参考文献

[1] Arnott R, Palma A, Lindsey R. Does providing information to drivers reduce traffic congestion[J]. Transportation Research part A, 1991, 25(5): 309-318.

[2] 李江. 交通工程学[M]. 北京: 人民交通出版社, 2002: 271-272.

LI Jiang. Traffic engineering[M]. Beijing: China Communications Press, 2002: 271-272.

[3] 姜桂艳. 道路交通状态判别技术与应用[M]. 北京: 人民交通出版社, 2004: 3-5.

JIANG Guiyan. Technologies and applications of the identification of road traffic conditions[M]. Beijing: China Communications Press, 2004: 3-5.

[4] DUAN Houli, LI Zhiheng, LI Li, et al. Network-wide traffic state observation and analysis method using pseudo-color map[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2009, 9(4): 46-52.

[5] WANG Yibing, Papageorgiou M. Real-time freeway traffic state estimation based on extended Kalman filter: a general approach[J]. Transportation Research Part B, 2005(39): 141-167.

[6] Kerner B S, Demir C, Herrtwich R G, et al. Traffic state detection with floating car data in road networks[C]// Proceedings of the 8th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. Vienna, Austria, 2005: 700-705.

[7] Sarvi M, Horiguchi R, Kuwahara M, et al. A methodology to identify traffic condition using intelligent probe vehicles[C]// Proceedings of the 10th ITS Word Congress. Madrid, 2003: 17-21.

[8] Stathopoulos A, Karlaftis M G. A multivariate state space approach for urban traffic flow modeling and prediction[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2003, 11(2): 121-135.

[9] 张和生, 张毅, 胡东成. 一种区域交通状态定量分析方法[J]. 吉林大学学报: 工学版, 2009, 39(2): 336-342.

ZHANG Hesheng, ZHANG Yi, HU Dongcheng. Quantitative approach for regional traffic state analysis[J]. Journal of Jilin University: Engineering and Technology Edition, 2009, 39(2): 336-342.

[10] 张和生, 张毅, 胡东成. 城市路网交通状态分析方法研究[J]. ITS通讯, 2006(1): 23-27.

ZHANG Hesheng, ZHANG Yi, HU Dongcheng, Study on method of traffic state analysis for urban traffic network[J]. Intelligent Transportation System, 2006(1): 23-27.

[11] 张和生, 张毅, 胡东成. 区域交通状态分析的时空分层模型[J]. 清华大学学报: 自然科学版, 2007, 47(1): 157-160.

ZHANG Hesheng, ZHANG Yi, HU Dongcheng. Spatial- temporal hierarchical model for area traffic stateanalysis[J]. Journal of Tsinghua University: Science and Technology, 2007, 47(1): 157-160.

[12] Daganzo C F, Geroliminis N. An analytical approximation for the macroscopic fundamental diagram of urban traffic[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2008, 42(9): 771-781.

[13] Geroliminis N, Daganzo C F. Existence of urban-scale macroscopic fundamental diagrams: Some experimental findings[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2008, 42(9): 759-770.

[14] 祝付玲. 城市道路交通拥堵评价指标体系研究[D]. 东南大学交通学院, 2006: 5-9.

ZHU Fuling. Research on index system of urban traffic congestion measures[D]. Southeast University. Transportation College, 2006: 5-9.

[15] 城市道路交通拥堵评价指标体系[EB/OL]. 2010-05-07. http://www.tranbbs.com/news/cnnews/Policies/news_67535.shtml.

Urban roadtraffic congestionevaluation index system[EB/OL]. 2010-05-07. http://www.tranbbs.com/news/cnnews/Policies/news_ 67535.shtml.

(编辑 何运斌)

收稿日期:2011-12-19;修回日期:2012-02-17

基金项目:国家自然科学基金资助项目(50908100,51278454,51208642,51278520,51278220)

通信作者:王殿海(1962-),男,吉林大安人,教授,博士,从事交通控制,交通流理论研究;电话:0571-88208704;E-mail: wangdianhai@sohu.com