YBa2Cu3O7-x纳米复合薄膜磁通钉扎特性的研究进展

来源期刊:稀有金属2018年第9期

论文作者:许文娟 丁发柱 董泽斌 张慧亮 商红静 古宏伟

文章页码:984 - 995

关键词:YBCO;原位法;非原位法;磁通钉扎;人工钉扎中心;

摘 要:自1986年发现高温超导体以来,YBa2Cu3O7-x(YBCO)超导体以其高临界温度、高不可逆场、强载流能力等优势受到了各国学者的广泛关注和研究。随着薄膜制备技术的发展,晶界弱连接问题已经不再是提升YBCO超导性能的主要障碍,限制YBCO涂层导体临界电流的主要因素是其磁通钉扎能力。为此,世界众多的科研机构开展了在YBCO薄膜中引入不同缺陷提高磁通钉扎的研究。总的来说,最常采用的钉扎策略是在YBCO母体中加入第二相纳米颗粒,形成人工钉扎中心,从而起到磁通钉扎的作用。磁通钉扎机制在以脉冲激光沉积法、化学气相沉积法等为主的原位法和以化学溶液法为主的非原位法中存在明显的差异。本文对近年来原位法和非原位法制备的复合薄膜中人工钉扎中心的影响机制以及磁通钉扎特征进行了系统的总结和阐述。

网络首发时间: 2017-11-07 17:25

稀有金属 2018,42(09),984-995 DOI:10.13373/j.cnki.cjrm.xy17090022

许文娟 丁发柱 董泽斌 张慧亮 商红静 古宏伟

中国科学院电工研究所应用超导重点实验室

中国科学院大学

自1986年发现高温超导体以来, YBa2Cu3O7-x (YBCO) 超导体以其高临界温度、高不可逆场、强载流能力等优势受到了各国学者的广泛关注和研究。随着薄膜制备技术的发展, 晶界弱连接问题已经不再是提升YBCO超导性能的主要障碍, 限制YBCO涂层导体临界电流的主要因素是其磁通钉扎能力。为此, 世界众多的科研机构开展了在YBCO薄膜中引入不同缺陷提高磁通钉扎的研究。总的来说, 最常采用的钉扎策略是在YBCO母体中加入第二相纳米颗粒, 形成人工钉扎中心, 从而起到磁通钉扎的作用。磁通钉扎机制在以脉冲激光沉积法、化学气相沉积法等为主的原位法和以化学溶液法为主的非原位法中存在明显的差异。本文对近年来原位法和非原位法制备的复合薄膜中人工钉扎中心的影响机制以及磁通钉扎特征进行了系统的总结和阐述。

中图分类号: TM26

作者简介:许文娟 (1993-) , 女, 陕西咸阳人, 硕士, 研究方向:超导能源新材料;E-mail:xuwenjuan16@mail.iee.ac.cn;;*丁发柱, 副研究员, 电话:010-82547286;E-mail:dingfazhu@mail.iee.ac.cn;;

收稿日期:2017-09-15

基金:国家科技部高技术研究发展计划 (863计划) 项目 (2014AA032702);国家自然科学基金项目 (51577180, 51577181, 51721005);北京市自然科学基金委面上项目 (2152035);中国科学院青年创新促进会项目 (2016128) 资助;

Xu Wenjuan Ding Fazhu Dong Zebin Zhang Huiliang Shang Hongjing Gu Hongwei

University of Chinese Academy of Sciences, Key Laboratory of Applied Superconductivity, Institute of Electrical Engineering, Chinese Academy of Sciences

Abstract:

Since the discovery of high temperature superconductors in 1986, YBa2Cu3O7-x (YBCO) , with the advantages of high critical temperature, high critical magnetic field and high current-carrying capacity, has attracted much attention and researches. With the development of thin film preparation technology, the grain boundary problem which once hindered the enhancement of critical current density has been resolved. While the main factor which limited the enhancement of the critical current density was the vortex pinning ability of coated conductor. Thus many scientific institutions and research groups made a full research on introducing different defects to improve the flux pinning efficiency. In conclusion, the most commonly used strategy for flux pinning was to add a second nanoparticleas artificial pinning centers in the YBCO matrix, therefore the critical current of YBCO in a high magnetic field could be better enhanced. Many studies showed that the flux pinning mechanism was different between the in situ method and ex situ method. Depending on researches of recent years, this paper systematically summarized the flux pinning features of nano-composite film under this two different film preparation technologies.

Keyword:

YBCO; in situ method; ex situ method; magnetic flux pinning; artificial pinning centers;

Received: 2017-09-15

高温超导体通常是指超导转变温度在40 K (麦克米兰极限温度) 以上的超导材料。而具有钙钛矿结构的第二类高温超导体YBa2Cu3O7-x (YB-CO) 以其所具有的临界转变温度高于90 K、液氮温区下高的不可逆场 (7 T) 、高的载流能力、低的交流损耗等优势, 在强电领域表现出了极大的优势[1]。近几年, 有关YBCO涂层超导体的研究也取得了突破性的进展。例如SuNAM公司在2012年已经制备出了长度为1000 m, 自场临界电流为422 A (77 K) 的YBCO涂层导体;日本的Fujikura公司则可以制备出77 K下自场临界电流为572 A, 长度为816 m的YBCO涂层导体[2,3]。而根据金兹堡朗道公式计算的YBCO在77 K下理想的临界电流密度应在40~50 m A·cm-2左右, 导致这一差距的主要原因在于:YBCO在外磁场H大于下临界场时会呈现出具有磁通涡旋线的混合态, 涡旋线在洛伦兹力下的运动会导致超导体临界电流密度 (Jc) 的急剧下降。所以要提高YBCO在高场下的临界电流密度, 就要对其体内存在的磁通涡旋线进行有效的钉扎。而目前最常采用的提高磁通钉扎能力的方法是通过添加第二相纳米粒子在YBCO母体中形成人工钉扎中心, 对磁通涡旋线进行有效钉扎。在这些掺杂的第二相纳米粒子中, 最常用的且广为研究的则是以BaMO3 (M=Zr, Hf, Sm等) 为代表的钙钛矿结构类化合物[4,5,6,7]。另外还有研究者通过在金属衬底上沉积一层纳米颗粒再外延生长YBCO层的方式来提高磁通钉扎的效率[8]。虽然目前关于提高磁通钉扎效率的研究已经有了大量的报道, 但钉扎机制在以脉冲激光沉积 (PLD) 和金属有机溶液法 (MOCVD) 为主的原位法和以化学液相沉积法 (MOD) 为代表的非原位法制备的纳米复合超导薄膜中却存在着不同的特征。本文通过总结近年来磁通钉扎方面所取得的研究成果, 系统地阐述了原位法和非原位法制备的纳米复合超导薄膜中磁通钉扎特征的研究进展。

1 最佳磁通钉扎情形

对于未掺杂的YBCO超导体来说, 由于ab面内存在本征钉扎中心, J (θ) 会在H‖ab面时有一个强的峰值;而对于c轴来说, 由于缺少相应的本征钉扎中心, H‖c轴方向上的Jc则要小很多。所以未掺杂的YBCO薄膜中临界电流密度呈现出较大的各向异性。而研究表明, 沿c轴排列的一维人工钉扎中心 (artificial pinning centers, APCs) 能够在H‖c时起到钉扎磁通的作用, 大幅地提高c轴方向的临界电流密度。利用高能重粒子束辐射高温超导体, 使其产生沿c轴排列的线性缺陷的实验已经很好地证实了上述结论。另外当磁通钉扎中心的尺寸与超导体的相干长度相当时可以显著提高磁通钉扎的效率, 且这种钉扎规律不依赖于超导薄膜的制备技术。一般来说, 人工钉扎中心 (APCs) 的尺寸往往比磁通涡旋芯子的尺寸2ξ要大, 因此能够产生很强的磁通钉扎效果, 且当平行于c轴的磁场H与H*相当或者不超过H*=n1D0时, Jc能够得到显著提高。其中n1D是一维APCs的面密度, 0是磁通量子[9]。而提高YBCO涂层导体各向同性的磁通钉扎能力则需要最佳浓度的零维、一维、二维、三维APCs的有效协同钉扎。图1为各种不同形态的钉扎中心的示意图。其中零维APCs主要指超导体内部存在的氧空位, 元素取代等缺陷;一维APCs主要包括超导体内部出现的位错或人工形成的纳米柱;二维APCs主要指的是超导体内部存在的堆垛层错, 纳米片、孪晶界等能成为钉扎中心的缺陷;而三维的APCs则主要指的是以纳米颗粒为主的钉扎中心。

2 原位法制备的YBCO超导薄膜的钉扎特性

由于原位法制备YBCO复合薄膜的过程中, YBCO膜和APCs同时形成, 且为了最小化YBCO与APCs之间的界面能, APCs和YBCO会在生长界面处选择能量最低的位置来成核。这就是以PLD, MOCVD为代表的原位法制备的纳米复合薄膜中, BaMO3 (M=Zr, Hf, Sm等) 类化合物形成的人工钉扎中心通常是沿c轴排列的纳米棒状的原因[10]。因此原位法制备纳米复合超导薄膜的过程中, 纳米级APCs的自组装机制对于最终的钉扎效果具有很大的影响。例如制备薄膜的工艺参数、掺入的APCs的材料、APCs的掺杂浓度等都会对APCs的自组装过程产生影响。有学者提出这些因素对APCs自组装过程的影响实际上是通过薄膜中产生的应力场对APCs的形态、密度、尺寸的调控来实现的[9,11]。由于未掺杂的YBCO超导薄膜中临界电流密度具有各向异性, 而引入一维的沿c轴排列的APCs能够起到很好的补偿本征钉扎各向异性的作用。所以在原位法制备的纳米复合薄膜中, 应力场对一维APCs的密度、尺寸、以及形态的影响得到了一些课题组深入的研究。

图1 不同类型的钉扎中心的示意图Fig.1 Sketch of dimensionality of several artificial-centers (a) 0D-APC; (b) 1D-APC; (c) 2D-APC; (d) 3D-APC

2.1 界面应力场对APCs形态的影响

在制备复合薄膜的过程中, APCs, YBCO母体以及衬底之间会产生界面应力场。这一应力场的模型如图2所示。Judy等[9]指出, 在薄膜生长的初始阶段, APCs会从YBCO的母体中产生相分离, 分离出去的APCs、母体YBCO以及衬底之间产生的界面能会促使APCs进一步的从YBCO母体中分离, 在YBCO以层状模式生长的同时, APCs也随着这3个界面之间的应力场的调控作用而不断发生形态、尺寸、取向、密度的变化。当薄膜生长结束后, APCs将保持最终的稳定状态存在于YBCO母体中, 形成有效的钉扎中心。

为了了解APCs在这3个界面应力场下的存在形式, Maedaa等[12]研究者探究了BaHfO3 (BHO) 掺杂的GdBa2Cu3O7-x (GdBCO) 复合薄膜中APCs的行为特征。如图3所示, 在整个薄膜体系中, 晶粒内部与晶粒边缘处BHO的行为存在明显不同。在晶粒内部, BHO纳米粒子以纳米棒的形式存在且斜角很小;而在晶界边缘处, BHO则会以面状、球状、以及纳米棒状的混合形态出现, 并且具有大的倾角。从几何相分析 (geometrical phase analysis, GPA) 的分析结果可以发现, 局部应力更可能出现在小的BHO纳米棒与Gd BCO母体之间的界面, 且这种局部应力从界面处向Gd BCO母体内急剧衰减;而对于长的BHO纳米棒, 由于晶格失配的作用缓解了晶格变形的结果, 从而导致局部应力的消失。图4展示了不同尺寸的BHO纳米棒对应的应力分布图。

图2 纳米复合薄膜中3种不同的界面Fig.2Three strained interfaces of 1D-APC/RE-123 matrix, APC/substrate and RE-123/substrate[9]

图3 复合薄膜横截面的扫描透射电镜的明场像图像对应的电子选区衍射图像为APCs的光学放大晶粒边界处的图像晶粒内部的图像Fig.3A cross-sectional STEM-BF image (a) and a corre-sponding selected area electron diffraction pattern (b) , representing images of APCs at higher magnifica-tion (c) to (e) , at vicinity of grain boundary (c) and (d) and at grain interior (e) [12]

Gautam等[13]将复合薄膜放在两个界面的弹性应变场模型中考虑, 这两个界面分别是APCs与RE-123之间的界面, RE-123与衬底之间的界面。由于通常情况下APCs的掺杂浓度非常低, 所以APCs与衬底之间的界面可以忽略。通过绘制复合薄膜中APCs与YBCO之间的晶格失配以及弹性常数对APCs的形态的影响函数关系可以发现, 这个函数关系的曲线定义了两个区域。曲线以上为能量上有利于一维c轴取向的APCs形成的区域, 曲线以下是能量上不利于一维APCs形成的区域。如图5所示。其中

图4 5, 15, 50 nm的BHO的应力分布图谱和对应的应力强度图像Fig.4 Intensity profiles of black dotted area of 5 nm (a) , 15nm (b) and 50 nm (c) BHO and relatedεxxmaps are shown in (d) , (e) , (f) [12]

另有研究表明, 衬底与YBCO母体之间的晶格失配以及APCs的掺杂浓度对于一维APCs的形态也具有重要影响。当衬底与YBCO之间的晶格失配很小且掺杂浓度相对较低时, c轴取向的纳米棒在能量上处于更有利的状态, 此时掺杂剂与YB-CO之间由于晶格失配而产生的应力场是纳米颗粒自组装过程中的主要驱动力;而在YBCO与衬底间存在较大晶格失配的情况下, 这种晶格失配会导致YBCO晶格发生扭曲从而改变纳米棒的形态[14]。例如在正的晶格失配下, YBCO的ab面处于张应力状态 (也可以说c轴方向上处于压缩状态) , 在小的张应力和低的APC浓度下, c轴排列的一维BZO APCs在能量形成上更有利。图6显示的是APCs的密度ρfilm和衬底与YBCO之间的晶格失配fs共同作用下的一维APCs取向图。插图是薄膜中APCs的密度ρfilm与靶材中第二相粒子密度ρtarget的线性关系。从图6中可以看出, 当BZO的密度及晶格失配fs越大时更容易形成沿ab面取向排列的纳米片。反之则更易形成c轴取向的纳米棒。

图5|f1/f3|与 (C11-C212/C33) 的函数曲线图Fig.5Calculated (f1/f3) vs (C11-C212/C11) dopant phase boundary[13]

所以由APCs的掺杂浓度和衬底与YBCO之间的晶格失配产生的两种应力的综合效果对APCs形态的调控也具有重要影响。因为前者导致了应力场的重叠, 后者则通过YBCO晶格的扭曲使得APC与界面的应变降低。所以理论上也应该存在某一个掺杂浓度和晶格失配使得纳米复合薄膜中同时存在沿c轴取向的一维APCs和沿ab面取向排列的二维APCs的混合形态的钉扎景观, 从而起到更好的磁通钉扎效果。图7所示则为实验中观察到的在BHO掺杂浓度为4.0% (摩尔分数) Gd BCO复合薄膜中沿c轴和ab面排列的BHO APCs的混合钉扎景观。

图6 理论模型预测的YBCO薄膜中一维BZO APCs的取向相图Fig.6 Phase diagram for BZO nanostructure alignment in c-o-riented YBCO films[15]

2.2 界面应变场对APCs径向尺寸的影响

由于APCs的尺寸与磁通钉扎效果具有密切联系, 所以有关界面处的弹性应变场对一维APCs径向尺寸的影响关系也得到了进一步研究。考虑到RE-123和一维APCs内部以及两者界面处存在非均一应变场, 有学者通过计算弹性应变能研究了APCs的弹性特征对APCs尺寸的影响结果。从图8中的研究结果可以看出APCs材料的弹性特征在决定一维APCs的径向尺寸中起主导作用, 而APCs与RE-123之间的晶格失配对于径向尺寸的影响非常微弱。

图7 不同BHO浓度下的电子束-物理气相沉积法制备的Gd BCO复合薄膜的扫描透射电子显微镜下的暗场像Fig.7ADF-STEM images of EB-PVD-GdBCO film with do-ping level of 0% (a) , 2.1% (b) , 4.0% (c) , 5% (d) ;ab-aligned platelets with blue arrows, and BHO nanorods with yellow arrows[14]

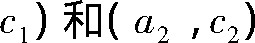

另有学者探究了掺杂浓度对APCs径向尺寸的影响。结果表明, 在掺杂浓度很高的情况下, 排列一致的一维APCs之间的应力场会发生重叠, 这种重叠效果会导致一维APCs的径向尺寸进一步扩大, 远远大于2, 使得电流的有效面积减小, 从而导致钉扎性能的下降, 这也就是为什么通常第二相掺杂剂的最佳掺杂水平不会过高的原因[16,17,18]。Wu等[19]研究者就探究了掺杂浓度对纳米棒直径的影响。结果如表1和图9所示, 从实验数据中我们可以发现随着BZO掺杂浓度的增加, 复合薄膜内部纳米棒的直径逐渐变大, 并且纳米棒的密度也随之变大。

图8 应力场在APC和RE-1 2 3母体中的衰减曲线 (a) ;不同弹性常数C13/C11的APC直径和衰减深度λ1 (2) 的关系图 (b) ;一维APCs的直径与晶格失配f1z之间的依赖关系图 (c) ;一维APCs的直径与其直径和衰减深度的比值之间的依赖曲线 (d) Fig.8 Curves of strain field decay inside both APC and RE-1 2 3 matrix (a) ;1D APC diameter as function of the decay lengthλ1 (2) at several different elastic constants C13/C11of APC (b) ;Dependence of diameter of the 1D-APCs with mismatch of APCs and RE-1 2 3 (c) ;Diameter of 1D APCs as a function of ratio of 1D APCs diameter to decay length for BSO, BZO, and BHO 1DAPCs (d) [9]

表1 不同掺杂浓度下, 复合薄膜的临界温度Tc、纳米棒的直径2 R、纳米棒之间的距离2 (D-R) 以及表征纳米棒密度的对应值[19]Table 1 Diameter (2R) and wall-to-wall spacing (2 (D-R) ) of vertically aligned BZO nanorods and Tcof c-oriented BZO doped YBCO films with different volume concentrations of BZO, where x=R/D 下载原图

表1 不同掺杂浓度下, 复合薄膜的临界温度Tc、纳米棒的直径2 R、纳米棒之间的距离2 (D-R) 以及表征纳米棒密度的对应值[19]Table 1 Diameter (2R) and wall-to-wall spacing (2 (D-R) ) of vertically aligned BZO nanorods and Tcof c-oriented BZO doped YBCO films with different volume concentrations of BZO, where x=R/D

但也有一些例外, 例如文献[20]中, 在以MOCVD法制备的纳米复合薄膜中Selvamanickam等研究者发现当掺入20%Zr时, 能够达到特别好的钉扎效果, 临界电流密度的值在磁场平行于c轴, 30 K, 3 T的情况下可以达到15 mA·cm-2, 而关于在如此高浓度的掺杂条件下, 临界电流密度依然很高的原因, 这可能是在整个薄膜中一维的纳米柱具有非常好的排列, 且在这些纳米柱周围还发现了大量的Cu-Zr纳米颗粒以及堆垛层错的存在, 而这些缺陷的存在可能是导致重掺杂下磁通钉扎效率仍然很高的原因。如图10, 11所示。

3 非原位法制备的YBCO超导薄膜的钉扎特性

非原位法制备纳米复合超导薄膜的过程大致可以分为两个阶段。第一阶段为前驱液的制备, 该过程涉及前驱物的溶解, 形成胶体, 再旋蒸去除多余溶剂形成最终制膜所需的前驱液等步骤;第二阶段则为热处理过程。在这个热处理过程中, 涂覆在衬底上的前驱液发生各种复杂的化学反应, 在经过吸氧相变等过程最终形成所需的纳米复合超导薄膜。由于在非原位法制备薄膜的过程中, 掺入的第二相纳米颗粒会先于YBCO成核, 因此形成的人工钉扎中心大部分是随机分布的纳米颗粒。这些随机分布的第二相纳米颗粒与YBCO母体之间会产生大量的非相干界面, 而这些界面处产生的纳米应力可能会导致纳米颗粒周围出现强烈的微结构的调整[21,22,23,24], 从而进一步提高原位法制备的纳米复合薄膜的超导性能。

3.1 热处理工艺对磁通钉扎性能的影响

由于非原位法制备的纳米复合薄膜中, 掺入的第二相纳米粒子总是先于YBCO成核, 因此其取向总是随机分布的。而如何调整这些取向随机的纳米颗粒的尺寸, 改变APCs的密度来提高磁通钉扎能力对于非原位法制备的复合薄膜来说非常重要[25,26,27]。

图9 BZO的掺杂浓度分别为2%, 4%, 6%时BZO-YBCO薄膜横截面的TEM图像Fig.9 TEM cross sections of BZO doped YBCO films with different BZO volume concentrations[19]

(a) 2%; (b) 4%; (c) 6%

图1 0 膜厚2.2μm, 掺杂浓度为20%Zr的Gd YBCO的复合薄膜中贯穿整个薄膜的BZO纳米柱的微观结构截面图Fig.10 Cross sectional microstructure of a 2.2μm thick Gd Y-BCO tape with 20%Zr addition showing well-aligned Ba Zr O3nanocolumns throughout film thickness[20]

图1 1 不同掺杂水平下, 临界电流密度与外磁场之间的关系Fig.11 Magnetic field dependence of critical currents of a 2.2μm Gd YBCO tape with 20%Zr addition and best 0.9μm thick (Gd, Y) BCO tapes with 7.5%, 15%and25%Zr addition at 30 K in orientation of filed along c-axis[20]

为了控制随机取向的纳米颗粒的尺寸及分布, 热处理工艺对纳米颗粒尺寸和分布的影响也得到了研究者的探索[28,29]。例如Teranishi等[30]就研究了有无附加保温热处理过程对BHO纳米颗粒尺寸和密度的影响。结果如图12~14所示。可以看出在增加保温热处理的情况下, 纳米复合薄膜中形成的BHO纳米颗粒的平均尺寸为17 nm, 密度为678μm-2;而没有经过附加保温热处理过程的复合薄膜来说, 纳米颗粒的平均尺寸为18 nm, 密度为400μm-2。并且在前者的能量色散图谱和相应的X射线衍射结果中还发现了Hf O2, Y2O3以及Y2Cu2O5的存在, 这些第二相纳米粒子与BHO纳米颗粒一起协同作用, 提高了磁通钉扎效率和临界电流密度。根据上述的研究结果, 可以推测, 在没有附加保温热处理工艺的情况下, Y或Cu等相应原子没有获得足够的激活能以及时间来扩散迁移, 所以在元素分布图谱中只有Ba和Hf在同一区域内具有很高的分布, 相应的也只有BHO这一种第二相纳米颗粒作为人工钉扎中心在起作用。另有Horita课题组[31]采用了两步法的热处理工艺, 使得BHO-YBCO薄膜系统中BHO纳米颗粒的平均尺寸从19 nm减小到了15 nm, 如图15所示。通过测量临界电流密度与磁场的依赖关系可以发现, 这种热处理过程对高场下磁通钉扎效率的提高更加显著。如图16所示。

图1 2 无保温处理的YBCO薄膜的扫描透射电镜图像Fig.12STEM image of YBCO film without holding tempera-ture (a) and EDS maps of Y (b) , Cu (c) , Ba (d) , Hf (e) [30]

图1 3 增加保温热处理的YBCO薄膜的扫描透射电镜图像Fig.13 STEM image of the YBCO film with holding tempera-ture (a) and EDS maps of Y (b) , Cu (c) , Ba (d) , Hf (e) [30]

图1 4 有无附加的保温温度对BHO纳米颗粒尺寸的影响Fig.14 Particle size distribution of BHO nanoparticles in YB-CO films with and without additional holding tempera-ture[30]

同样, Coll等[32]通过两步法的热处理工艺将YBa2Cu3O7-Ba2YTaO6 (YBCO-BYTO) 薄膜系统中纳米颗粒的尺寸从40~60 nm降到了15~20 nm左右, 从而极大地提高了薄膜内部的磁通钉扎效果。另外也有研究指出可以通过快速热处理可以调控形核以及第二相纳米颗粒的生长过程, 使得纳米颗粒不发生粗化, 从而在不降低自场临界电流密度的情况下获得更高的超导特性[33]。

图1 5 YBCO薄膜中BHO纳米颗粒直径的柱状分布图, 两步热处理法用黑色表示, 一步热处理法用灰色表示bars) (gray bars) and one-step Fig.15 Histogram of the diameter distribution of BHO nanop-articles in YBCO thin films fabricated using two-step (black heating processes[31]

图1 6 77.3 K下用两步热处理法与一步热处理法制备的薄膜自场临界电流密度与磁场的依赖关系图[31]Fig.16In-field Jcproperties at 77.3 K of films fabricated using two-step and one-step heating processes.Mag-netic fields were applied parallel to c-axis of YB-CO[31]

另有Coll等[34]探究了有无IHT (intermediate heat-treatment) 热处理过程对BZO掺杂的Y0.77Gd0.23Ba2Cu3O6+x (YGdBCO) 复合薄膜中纳米颗粒分布情况的影响。IHT热处理工艺的示意图如图17所示。图18显示了不同热处理工艺条件下Zr元素的能量散射分布谱。可以发现, 经IHT处理过的复合薄膜中BZO纳米颗粒的分布更均匀, 临界电流密度的测量结果也表明这种附加的IHT热处理步骤对于复合薄膜的临界电流密度和各向同性的提升都有很大的贡献。如图19所示。

根据以上研究可以看出热处理工艺对于非原位法制备的薄膜系统中人工钉扎中心的尺寸和分布具有非常重要的影响。

3.2 微结构的调整对磁通钉扎性能的影响

由于非原位法制备的纳米复合薄膜中存在着大量的非相干界面, 这些界面处产生的局域纳米应力场会使YBCO晶格发生扭曲, 继而产生其他类型的缺陷, 例如堆垛层错, 孪晶界等。这些缺陷与掺入的人工钉扎中心一起相互协调, 构成非原位法制备的纳米复合薄膜中的磁通钉扎景观[35,36,37,38,39,40]。Puig等[38]指出, 非原位法制备的纳米复合薄膜内部存在的强钉扎力来源于薄膜内部微结构的强烈调整。Guzman等[40]研究了Ba2YTaO6 (BYTO) 掺杂的YBCO复合薄膜中微结构的调整情况后发现, BYTO掺杂水平为6%的复合薄膜中, 随机取向的BYTO纳米颗粒周围存在着大量的Y1Ba2Cu4O8 (Y124) 共生缺陷。如图20所示。直径在10~15nm范围内的纳米颗粒更有可能促使短的Y124共生缺陷以及高密度的局部缺陷的形成。而当掺杂浓度过高时, 由于纳米颗粒之间的聚集作用会使其直径变大 (50~100 nm) , 非相干界面的减少使得总纳米应力也随之减少, 从而导致磁通钉扎性能变差。有研究指出纳米复合薄膜中的纳米应力不仅仅来自于随机取向所产生的大量非相干界面, 而且还可能与共生之类的缺陷有关。由于在非原位法制备的复合薄膜中随机取向的纳米颗粒的尺寸、取向、密度以及形态会进一步的影响其周围的堆垛层错等缺陷的密度、尺寸以及分布情况, 从而更进一步的影响最终的钉扎效果[35]。所以如何控制第二相纳米颗粒的浓度使其与应力结构下的其他缺陷一起协同作用提高YBCO的磁通钉扎效率还需更进一步的研究。

图1 7 有IHT过程的晶化阶段的热处理曲线Fig.17 Heating profile for crystallization step with IHT[34]

图1 8 BZO掺杂的YGd BCO薄膜中, 有无IHT过程对应的Zr元素的能量色散分布图Fig.18 EDS mappings of Zr element in BZO-doped YGd BCO CCs fabricated without (a) and with (b) IHT[34]

图1 9 有无IHT过程对BZO掺杂的YGd BCO薄膜的临界电流密度特性的影响结果Fig.19 Jc (θ, H) properties of BZO-doped YGd BCO films fab-ricated with and without IHT[34]

4 总结

由于原位法与非原位法在制备纳米复合薄膜过程中APCs的形核阶段和生长环境完全不同, 从而导致了两种纳米复合薄膜中的钉扎机制存在明显差异。在原位法制备的过程中, 第二相纳米粒子与YBCO同时形成, 所以这些纳米粒子大部分与YBCO母体保持外延生长的关系, 形成纳米棒状的钉扎中心。而钉扎中心的尺寸、形态等都会受到APCs, YBCO母体以及衬底之间界面应力场的调控作用, 因此APCs的掺杂浓度, APCs材料的弹性常数以及其与YBCO母体间的晶格失配等因素都会影响最终APCs的存在特征。由于原位法制备的纳米复合薄膜中更易形成强的相关钉扎, 而一个最佳的各向同性的钉扎景观则需要不同形态钉扎中心的协调作用, 因此如何利用掺杂浓度, 晶格失配以及APCs材料的弹性特征等因素间的相互影响来获得最佳的钉扎景观还需要进一步的探索。另外利用原位法制备的纳米复合薄膜中, 重掺杂情况下还能获得良好的超导特性的内在钉扎机理是什么目前还不是很清楚。

图2 0 掺杂浓度为6%的BYTO-YBCO薄膜中微结构的高角环形暗场像和低角环形暗场像模式下的扫描透射电镜图像Fig.20 STEM images of complex microstructure of YBCO-6%BYTO nanocomposite films

(a) Showing Y124 intergrowths defects as dark in HAADF; (b) Ba2YTa O6nanoparticles, bright spots in LAADF; (c) Closer Z-contrast image from film bulk showing a YBCO-BYTO interface surrounded by Y124 defects (arrow) [40]

在非原位法制备的纳米复合薄膜中, 纳米颗粒取向的随机性使得YBCO母体内存在大量的非相干界面, 以及由此产生的复杂的应力缺陷。为了获得更高的磁通钉扎效率, 就要进一步的减小纳米颗粒的尺寸。所以利用热处理工艺的调控作用来优化纳米颗粒形核和长大过程也得到了广泛的研究。结果表明薄膜制备过程中适当的热处理步骤可以防止纳米颗粒发生团聚而粗化, 从而导致磁通钉扎能力的下降。由于尺寸越小的APCs更容易产生强的纳米应力场, 而YBCO晶格在这个应力场下的扭曲变形会促使共生、堆垛层错等缺陷的形成。所以如何控制第二相纳米粒子的尺寸来调控这些缺陷的分布和尺寸特性, 进一步的提高磁通钉扎性能也是一个需要探索的问题。

参考文献